昆虫図鑑

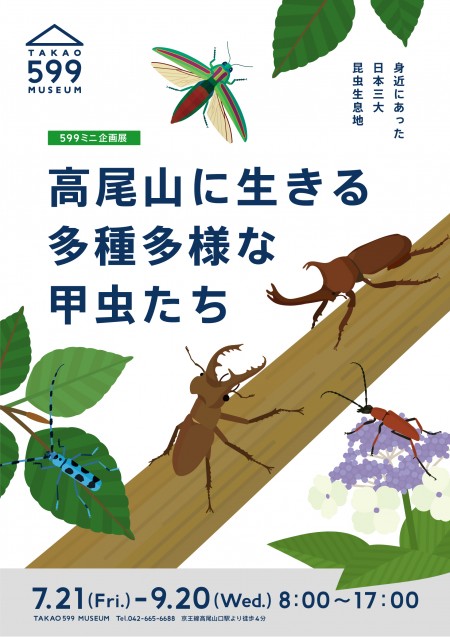

数千種類の昆虫が棲み、箕面山(大阪)、貴船山(京都)と並び日本三大昆虫生息地に数えられる高尾山は、その種の多様さと都心からのアクセスの良さも重なって、古くから昆虫研究のフィールドとして愛されてきました。こうした経緯から、高尾山で初めて発見された種も多く、タカオシャチホコやタカオメダカカミキリなど、高尾山の名を冠に持つ昆虫も存在しています。

-

高尾山に生きる多種多様な甲虫たち

高尾山に生きる多種多様な甲虫たち

高尾山に生きる多種多様な甲虫たち 2023年7月21日~2023年9月20日「高尾山に生きる多種多様な甲虫たち」

2023年7月21日~2023年9月20日「高尾山に生きる多種多様な甲虫たち」

高尾山で見られるカブトムシやクワガタムシをはじめとする甲虫たちをご紹介。登る前に立ち寄って、多種多様な甲虫の世界に足を踏み入れてみませんか。

※パネルの内容は展示当時の情報となり、最新の情報とは異なる場合があります。 -

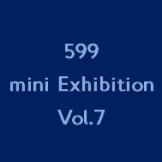

高尾山の水辺が育む生命たち

高尾山の水辺が育む生命たち

高尾山の水辺が育む生命たち 2022年7月1日~2022年8月30日「高尾山の水辺が育む生命たち」

2022年7月1日~2022年8月30日「高尾山の水辺が育む生命たち」

高尾山には川・池・沢・田んぼといった様々な水辺環境があります。それらの水辺では多くの生き物たちが暮らしています。本展示ではトンボや魚、カエルや水鳥などについてご紹介しています。

※パネルの内容は展示当時の情報となり、最新の情報とは異なる場合があります。 -

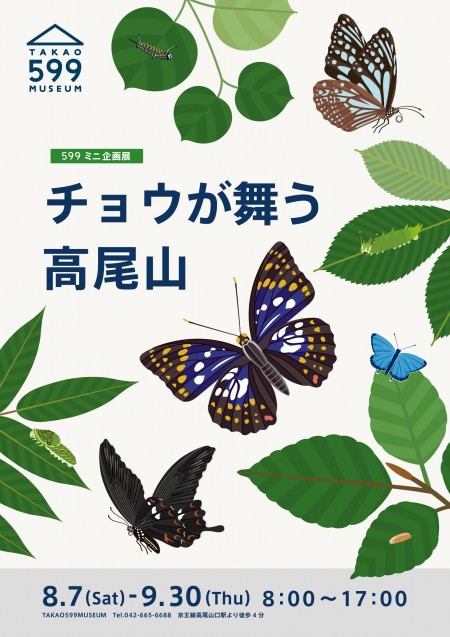

チョウが舞う高尾山

チョウが舞う高尾山

チョウが舞う高尾山 2021年8月7日~2021年9月30日「チョウが舞う高尾山」

2021年8月7日~2021年9月30日「チョウが舞う高尾山」

高尾山で見られるチョウについてご紹介。植物との関係や観察スポットもあわせて解説します。今日からチョウの観察を始めてみませんか。

※パネルの内容は展示当時の情報となり、最新の情報とは異なる場合があります。 -

アゲハ(ナミアゲハ) アゲハチョウ科

アゲハ(ナミアゲハ) アゲハチョウ科

アゲハ(ナミアゲハ) アゲハチョウ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄と、佐渡島や屋久島などの島々に分布。もっともなじみのあるチョウで、幼虫が庭木や生垣に多いミカン類を好むことから、人家周辺や都心部の市街地でもよくみかけられる。単に「アゲハチョウ」と呼ばれるチョウはこの種類を指す。日中に日当たりのいい樹林や草地を飛び、ツツジ類やアザミ類、ヤブガラシなどの蜜を吸っていく。翅(はね)の色はキアゲハよりも黄色みの弱い黄白色から白色。翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)に沿って黒の線が入り、複雑な模様を形成している。後翅(こうし:二対ある翅(はね)のうち後方にあるもの)の下部には青と赤の模様がある。腹部の下端でオスとメスの判別が可能で、オスは少し尖っており、メスは丸みがある。

北海道、本州、四国、九州、沖縄と、佐渡島や屋久島などの島々に分布。もっともなじみのあるチョウで、幼虫が庭木や生垣に多いミカン類を好むことから、人家周辺や都心部の市街地でもよくみかけられる。単に「アゲハチョウ」と呼ばれるチョウはこの種類を指す。日中に日当たりのいい樹林や草地を飛び、ツツジ類やアザミ類、ヤブガラシなどの蜜を吸っていく。翅(はね)の色はキアゲハよりも黄色みの弱い黄白色から白色。翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)に沿って黒の線が入り、複雑な模様を形成している。後翅(こうし:二対ある翅(はね)のうち後方にあるもの)の下部には青と赤の模様がある。腹部の下端でオスとメスの判別が可能で、オスは少し尖っており、メスは丸みがある。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約65~90ミリ

成虫の出現期|4~10月頃 -

キアゲハ アゲハチョウ科

キアゲハ アゲハチョウ科

キアゲハ アゲハチョウ科 北海道、本州、四国、九州、佐渡島、五島列島、屋久島などに分布。平地から山地の草原や水田など日当たりのいい場所を好む。都市部の公園などでも比較的よく見かけることができる。成虫は平地から標高3000メートルぐらいの高山帯でも確認されており、高低差のある生活圏を持つ。日中に緑の多い草地を飛びまわり、ツツジ類やアザミ類などの花々の蜜を吸う。幼虫はセリやパセリなどのセリ科の植物を食草にしている。ナミアゲハとよく似ているが、その名のとおり、ナミアゲハに比べて翅(はね)の黄色みが強く、また翅のつけねに模様の入らない黒い部分があることで区別ができる。山の上に縄張りを持つ習性のあるオスは、山頂付近によく集まる。

北海道、本州、四国、九州、佐渡島、五島列島、屋久島などに分布。平地から山地の草原や水田など日当たりのいい場所を好む。都市部の公園などでも比較的よく見かけることができる。成虫は平地から標高3000メートルぐらいの高山帯でも確認されており、高低差のある生活圏を持つ。日中に緑の多い草地を飛びまわり、ツツジ類やアザミ類などの花々の蜜を吸う。幼虫はセリやパセリなどのセリ科の植物を食草にしている。ナミアゲハとよく似ているが、その名のとおり、ナミアゲハに比べて翅(はね)の黄色みが強く、また翅のつけねに模様の入らない黒い部分があることで区別ができる。山の上に縄張りを持つ習性のあるオスは、山頂付近によく集まる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約70~90ミリ

成虫の出現期|4~9月頃 -

クロアゲハ アゲハチョウ科

クロアゲハ アゲハチョウ科

クロアゲハ アゲハチョウ科 東北南部より南の本州、四国、九州、沖縄、八重山諸島などに分布。日陰の多い暗い場所を好み、樹木の生い茂った森林などをすみかにしているが、都市部の公園や人家の周辺などでも見かけることがある。高尾山の山道でも比較的よく見かけられる。名前のとおり、全身が光沢のない黒で、後翅(こうし:二対ある翅(はね)のうち後方にあるもの)にある尾状突起(びじょうとっき:後翅の下方に突き出た突起)がほかのアゲハチョウの仲間に比べてやや短い。後翅の下部に、オスは裏のみ、メスは表裏両面に赤い斑紋がある。日中、日向をさけるようにして林を飛びまわり、ツツジなどの花の蜜を吸う。幼虫はミカン科の植物の葉を好んで食べる。

東北南部より南の本州、四国、九州、沖縄、八重山諸島などに分布。日陰の多い暗い場所を好み、樹木の生い茂った森林などをすみかにしているが、都市部の公園や人家の周辺などでも見かけることがある。高尾山の山道でも比較的よく見かけられる。名前のとおり、全身が光沢のない黒で、後翅(こうし:二対ある翅(はね)のうち後方にあるもの)にある尾状突起(びじょうとっき:後翅の下方に突き出た突起)がほかのアゲハチョウの仲間に比べてやや短い。後翅の下部に、オスは裏のみ、メスは表裏両面に赤い斑紋がある。日中、日向をさけるようにして林を飛びまわり、ツツジなどの花の蜜を吸う。幼虫はミカン科の植物の葉を好んで食べる。

※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約80~120ミリ

成虫の出現期|4~10月頃 -

オナガアゲハ アゲハチョウ科

オナガアゲハ アゲハチョウ科

オナガアゲハ アゲハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、奥尻島、佐渡島、小豆島などの島に分布。丘陵地帯の雑木林や山地の渓谷沿いなどを主な生息域にする。翅 (はね ) は全体的につやのある黒色で、 後翅 (こうし :二対ある翅のうち後方にあるもの)の外のふちには三日月形の赤色の模様が並ぶ。メスは特にこの模様がくっきりと出る傾向がある。またオスのみ後翅の前のふちが白く、メスと区別できるが、 前翅 (ぜんし :二対ある翅のうち前方にあるもの)と重なる部分なので見えないことが多い。クロアゲハに似ているが、オナガの名のとおり尾状突起(びじょうとっき:後翅の下方に突き出た突起)がとても長い。昼間に山地の渓谷付近などを舞いながら、ツツジやクルマユリなどの花々の蜜を吸う。幼虫はコクサギ、サンショウなどの葉を食べる。オスのみ河原にある水たまりや湿地帯でよく吸水(水を飲むこと)し、集団で吸水することも多い。

北海道、本州、四国、九州と、奥尻島、佐渡島、小豆島などの島に分布。丘陵地帯の雑木林や山地の渓谷沿いなどを主な生息域にする。翅 (はね ) は全体的につやのある黒色で、 後翅 (こうし :二対ある翅のうち後方にあるもの)の外のふちには三日月形の赤色の模様が並ぶ。メスは特にこの模様がくっきりと出る傾向がある。またオスのみ後翅の前のふちが白く、メスと区別できるが、 前翅 (ぜんし :二対ある翅のうち前方にあるもの)と重なる部分なので見えないことが多い。クロアゲハに似ているが、オナガの名のとおり尾状突起(びじょうとっき:後翅の下方に突き出た突起)がとても長い。昼間に山地の渓谷付近などを舞いながら、ツツジやクルマユリなどの花々の蜜を吸う。幼虫はコクサギ、サンショウなどの葉を食べる。オスのみ河原にある水たまりや湿地帯でよく吸水(水を飲むこと)し、集団で吸水することも多い。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約90~110ミリ

成虫の出現期|4~9月頃 -

カラスアゲハ アゲハチョウ科

カラスアゲハ アゲハチョウ科

カラスアゲハ アゲハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、五島列島などの周辺離島に分布。平地から山地の森林を主なすみかにしている。黒地の 翅 (はね ) に青緑色をした鱗粉 (りんぷん:蝶の翅などについている粉)が全体をおおい、角度によって輝きと色が変化してとても美しい。翅の裏は黒色で、 後翅 (こうし :二対ある翅のうち後方にあるもの)の外側には赤色の斑点が並ぶ。オスは前翅の一部に光沢がなく毛の生えている部分があり、これがメスと見分けるポイントとなる。昼間に活動し、比較的すばやくはばたきながらツツジ類やシバザクラなどの蜜を吸う。幼虫はコクサギやサンショウなどを食べる。高尾山の山道では山肌からしみ出た水を吸っている姿を見ることがあるが、これはオスのみの行動。また、アゲハ類のオスには決まったコースを巡回するように飛ぶ習性があり、「蝶道(ちょうどう)」と呼ばれる。

北海道、本州、四国、九州と、五島列島などの周辺離島に分布。平地から山地の森林を主なすみかにしている。黒地の 翅 (はね ) に青緑色をした鱗粉 (りんぷん:蝶の翅などについている粉)が全体をおおい、角度によって輝きと色が変化してとても美しい。翅の裏は黒色で、 後翅 (こうし :二対ある翅のうち後方にあるもの)の外側には赤色の斑点が並ぶ。オスは前翅の一部に光沢がなく毛の生えている部分があり、これがメスと見分けるポイントとなる。昼間に活動し、比較的すばやくはばたきながらツツジ類やシバザクラなどの蜜を吸う。幼虫はコクサギやサンショウなどを食べる。高尾山の山道では山肌からしみ出た水を吸っている姿を見ることがあるが、これはオスのみの行動。また、アゲハ類のオスには決まったコースを巡回するように飛ぶ習性があり、「蝶道(ちょうどう)」と呼ばれる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約80~110ミリ

成虫の出現期|4~9月頃 -

ミヤマカラスアゲハ アゲハチョウ科

ミヤマカラスアゲハ アゲハチョウ科

ミヤマカラスアゲハ アゲハチョウ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄、佐渡島、種子島、屋久島などに分布。低山地から山地の森林を主なすみかにしているが、海岸線の樹林などにも生息している。黒地の翅(はね )の表側全体を青緑色の鱗粉(りんぷん:蝶の翅などについている粉)がおおい、光の当たる角度や見方で鮮やかな緑色や深みのある青色にも見えて美しい。日本を代表する美しいチョウだという人もいる。よく似たカラスアゲハとは、前翅の表面と 後翅 (こうし :二対ある翅のうち後方にあるもの)の裏面に入った明るい色の帯で見分けることができるが、帯がはっきりとわからない場合もある。オスは行動範囲が非常に広く、山の頂上などにもいる。樹林などを飛びながら、ツツジ類などの蜜を吸う。幼虫はカラスザンショウなどの葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州、沖縄、佐渡島、種子島、屋久島などに分布。低山地から山地の森林を主なすみかにしているが、海岸線の樹林などにも生息している。黒地の翅(はね )の表側全体を青緑色の鱗粉(りんぷん:蝶の翅などについている粉)がおおい、光の当たる角度や見方で鮮やかな緑色や深みのある青色にも見えて美しい。日本を代表する美しいチョウだという人もいる。よく似たカラスアゲハとは、前翅の表面と 後翅 (こうし :二対ある翅のうち後方にあるもの)の裏面に入った明るい色の帯で見分けることができるが、帯がはっきりとわからない場合もある。オスは行動範囲が非常に広く、山の頂上などにもいる。樹林などを飛びながら、ツツジ類などの蜜を吸う。幼虫はカラスザンショウなどの葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約90~120ミリ

成虫の出現期|5~9月頃 -

ジャコウアゲハ アゲハチョウ科

ジャコウアゲハ アゲハチョウ科

ジャコウアゲハ アゲハチョウ科 本州、四国、九州、沖縄、五島列島、屋久島、奄美諸島などに分布。河川敷や平地の草むらなどの比較的明るい場所から、樹木の茂った低地から山地の森林まで生息区域は広い。オスとメスで翅(はね)の表側の色が異なり、オスはつやのないくすんだ感じの黒色、メスは黄色みがかった灰色から暗めの灰色で黒い翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)がよく目立つ。ともに後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の裏には半月状の赤い模様がある。幼虫は有毒物質の含まれているウマノスズクサを食べ、成虫の胴には赤い模様があってよく目立ち、有毒であることを示している。昼間に活動し、ツツジ類やウツギ、アザミ類などの蜜を吸う。和名の麝香(じゃこう)は、オスの成虫が芳香(ほうこう)をただよわすことからついたとされている。

本州、四国、九州、沖縄、五島列島、屋久島、奄美諸島などに分布。河川敷や平地の草むらなどの比較的明るい場所から、樹木の茂った低地から山地の森林まで生息区域は広い。オスとメスで翅(はね)の表側の色が異なり、オスはつやのないくすんだ感じの黒色、メスは黄色みがかった灰色から暗めの灰色で黒い翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)がよく目立つ。ともに後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の裏には半月状の赤い模様がある。幼虫は有毒物質の含まれているウマノスズクサを食べ、成虫の胴には赤い模様があってよく目立ち、有毒であることを示している。昼間に活動し、ツツジ類やウツギ、アザミ類などの蜜を吸う。和名の麝香(じゃこう)は、オスの成虫が芳香(ほうこう)をただよわすことからついたとされている。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約75~100ミリ

成虫の出現期|5~9月頃 -

モンキアゲハ アゲハチョウ科

モンキアゲハ アゲハチョウ科

モンキアゲハ アゲハチョウ科 宮城県南部より南の本州、四国、九州、沖縄に、五島列島、屋久島、種子島などの島々に分布。日本のチョウのなかでは最大種のひとつ。平地から山地の比較的樹木の生い茂った、日陰の多い場所に生息する。後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)に大きな黄白色の紋があり、名前もそれに由来する。後翅の外縁に赤色の斑点がいくつも鮮やかに浮かび、メスのほうがより目立つ。日中に活発に森林の周囲を飛びまわり、ウツギやクサギ、ヒガンバナなどの蜜を吸う。幼虫はカラスザンショウなどの葉を好んで食べる。オスは山間の渓流沿いなどにそれぞれの蝶道(決まったコースを巡回するように飛ぶ習性)を持つ。オスよりもメスのほうが大きい。

宮城県南部より南の本州、四国、九州、沖縄に、五島列島、屋久島、種子島などの島々に分布。日本のチョウのなかでは最大種のひとつ。平地から山地の比較的樹木の生い茂った、日陰の多い場所に生息する。後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)に大きな黄白色の紋があり、名前もそれに由来する。後翅の外縁に赤色の斑点がいくつも鮮やかに浮かび、メスのほうがより目立つ。日中に活発に森林の周囲を飛びまわり、ウツギやクサギ、ヒガンバナなどの蜜を吸う。幼虫はカラスザンショウなどの葉を好んで食べる。オスは山間の渓流沿いなどにそれぞれの蝶道(決まったコースを巡回するように飛ぶ習性)を持つ。オスよりもメスのほうが大きい。

翅開張(しかいちょう:前の翅(はね)を広げた左右の長さ)|約110~140ミリ

成虫の出現期|5~9月頃 -

アオスジアゲハ アゲハチョウ科

アオスジアゲハ アゲハチョウ科

アオスジアゲハ アゲハチョウ科 東北南部より南の本州、四国、九州、沖縄と温暖な地域に分布。平地から低山地の林などに棲む。大きな特徴は、黒い翅(はね)に帯状に入った水色の模様。翅の裏側にはところどころに赤やオレンジ色をした斑紋が入るが、飛んでいる時にはあまり目立たない。幼虫は都市の街路樹などに植栽されているクスノキを食べるため、都市周辺の公園などでもよく見かけられる。昼間、すばやく飛びまわりながら、ヒメジョオンやヤブガラシなどの花々の蜜を吸う。夏場にオスは集団で吸水(水を吸うこと)を行なうことがあり、しばしば水がたまった窪地などで群をなす光景が見られる。

東北南部より南の本州、四国、九州、沖縄と温暖な地域に分布。平地から低山地の林などに棲む。大きな特徴は、黒い翅(はね)に帯状に入った水色の模様。翅の裏側にはところどころに赤やオレンジ色をした斑紋が入るが、飛んでいる時にはあまり目立たない。幼虫は都市の街路樹などに植栽されているクスノキを食べるため、都市周辺の公園などでもよく見かけられる。昼間、すばやく飛びまわりながら、ヒメジョオンやヤブガラシなどの花々の蜜を吸う。夏場にオスは集団で吸水(水を吸うこと)を行なうことがあり、しばしば水がたまった窪地などで群をなす光景が見られる。

※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約50~60ミリ

成虫の出現期|5~10月頃 -

ウスバシロチョウ アゲハチョウ科

ウスバシロチョウ アゲハチョウ科

ウスバシロチョウ アゲハチョウ科 北海道、本州、四国に分布。平地から山地の樹林や草地、畑などに生息している。シロチョウと名がついているが、モンシロチョウなどのシロチョウ科の仲間ではなくアゲハチョウ科である。白い翅(はね )はところどころが半透明になっており、黒い翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)がくっきりと浮かび上がって独特の美しさを持つ。胸部と腹部は長めの黄色い毛で覆われている。日中に開けた草むらなどを緩やかに飛びながら、ネギやゲンゲ(レンゲソウ)、ヒメジョオン、ダイコンなどの花々の蜜を吸いまわる。年1回、4月から5月頃の約1か月の短い期間にしか見られない。幼虫はムラサキケマンやヤマエンゴサクなどを食べる。

北海道、本州、四国に分布。平地から山地の樹林や草地、畑などに生息している。シロチョウと名がついているが、モンシロチョウなどのシロチョウ科の仲間ではなくアゲハチョウ科である。白い翅(はね )はところどころが半透明になっており、黒い翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)がくっきりと浮かび上がって独特の美しさを持つ。胸部と腹部は長めの黄色い毛で覆われている。日中に開けた草むらなどを緩やかに飛びながら、ネギやゲンゲ(レンゲソウ)、ヒメジョオン、ダイコンなどの花々の蜜を吸いまわる。年1回、4月から5月頃の約1か月の短い期間にしか見られない。幼虫はムラサキケマンやヤマエンゴサクなどを食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約50~60ミリ

成虫の出現期|4~5月頃 -

スジグロシロチョウ シロチョウ科

スジグロシロチョウ シロチョウ科

スジグロシロチョウ シロチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、屋久島や種子島などの島々に分布。平地から山地の森林にある緑地や渓谷、市街地や公園、農耕地など幅広い地域に生息している。 翅(はね )の色は、表側は白色で、裏側は白色から薄い黄白色。モンシロチョウによく似ているが、翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)に沿ってはっきりとした黒いすじが入っているので区別できる。これが名前の「スジグロ」の由来になっている。昼間に明るい草地や河川敷でタンポポ類やヒヨドリバナなどの蜜を吸いながら飛びまわる。桜の開花時期とほぼ同じころ、姿を現し始める。幼虫はイヌガラシなどのアブラナ科の植物の葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州と、屋久島や種子島などの島々に分布。平地から山地の森林にある緑地や渓谷、市街地や公園、農耕地など幅広い地域に生息している。 翅(はね )の色は、表側は白色で、裏側は白色から薄い黄白色。モンシロチョウによく似ているが、翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)に沿ってはっきりとした黒いすじが入っているので区別できる。これが名前の「スジグロ」の由来になっている。昼間に明るい草地や河川敷でタンポポ類やヒヨドリバナなどの蜜を吸いながら飛びまわる。桜の開花時期とほぼ同じころ、姿を現し始める。幼虫はイヌガラシなどのアブラナ科の植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約50~60ミリ

成虫の出現期|4~10月頃 -

モンシロチョウ シロチョウ科

モンシロチョウ シロチョウ科

モンシロチョウ シロチョウ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄のほか、屋久島や石垣島などの島々に分布。平地から低山地の日当たりのよい林や草地に生息している。幼虫がキャベツの葉を好むことでよく知られ、畑や河川敷、都心の公園などでもよく見られる身近なチョウ。

北海道、本州、四国、九州、沖縄のほか、屋久島や石垣島などの島々に分布。平地から低山地の日当たりのよい林や草地に生息している。幼虫がキャベツの葉を好むことでよく知られ、畑や河川敷、都心の公園などでもよく見られる身近なチョウ。

成虫の主な餌となるのはヒメジョオンやタンポポ類などの蜜。日当たりのいい畑や開けた緑地などを日中ヒラヒラと舞いながら、花々にとまり蜜を吸う。翅(はね)は表が白色で、前翅の中央付近に黒い斑点があり、よく目立つ。翅の裏側はやや黄色みがあり、オスよりもメスの方が色が濃くなる傾向がある。早春から晩秋に差し掛かるころまで、姿を見ることができる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約45~50ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

モンキチョウ シロチョウ科

モンキチョウ シロチョウ科

モンキチョウ シロチョウ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄のほか、屋久島や石垣島などの島々に分布。平地や低山地の草地などに主に棲む。生息域が広く、市街地や都内の公園、河川敷などでも見かけられる。その名のとおり、黄色い翅(はね)の中央に黒い紋があるが、メスには黄色ものと白色のものの2型がいる。日中、低地の緑地や河川敷など開けた場所の低空を活発に飛びまわりながら、ハルジオン、ヒメジョオン、タンポポ類などの花の蜜を吸う。オスだけが吸水(水を吸うこと)する。幼虫はアカツメクサやシロツメクサなどのマメ科の植物を食べる。早春から晩秋のころまでの長い期間、その姿を見ることができる。

北海道、本州、四国、九州、沖縄のほか、屋久島や石垣島などの島々に分布。平地や低山地の草地などに主に棲む。生息域が広く、市街地や都内の公園、河川敷などでも見かけられる。その名のとおり、黄色い翅(はね)の中央に黒い紋があるが、メスには黄色ものと白色のものの2型がいる。日中、低地の緑地や河川敷など開けた場所の低空を活発に飛びまわりながら、ハルジオン、ヒメジョオン、タンポポ類などの花の蜜を吸う。オスだけが吸水(水を吸うこと)する。幼虫はアカツメクサやシロツメクサなどのマメ科の植物を食べる。早春から晩秋のころまでの長い期間、その姿を見ることができる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約40~50ミリ

成虫の出現期|4~11月頃 -

キタキチョウ シロチョウ科

キタキチョウ シロチョウ科

キタキチョウ シロチョウ科 本州、四国、九州、沖縄と、佐渡島、屋久島、石垣島、西表島などの島々に分布。単に「キチョウ」と呼ばれるのは別種で南西諸島以南に分布する。平地や山地の日の当たる草地や樹林に生息している。早春の3月ごろから姿を見せ始め、東京の都内の公園などでもふつうに見ることができる。一般に翅(はね)は裏表ともに黄色。ただ、オスの翅が濃い黄色なのに対し、メスはやや淡い色調の個体が多い。翅の外側には黒い縁どりがある。翅の裏側には黒点が散らばるが、ほとんどない場合もある。日の射す林や草原を飛びまわりながら、ハギやアザミ、センダングサ類などの花の蜜を吸う。幼虫はネムノキなどのマメ科の植物を食べる。

本州、四国、九州、沖縄と、佐渡島、屋久島、石垣島、西表島などの島々に分布。単に「キチョウ」と呼ばれるのは別種で南西諸島以南に分布する。平地や山地の日の当たる草地や樹林に生息している。早春の3月ごろから姿を見せ始め、東京の都内の公園などでもふつうに見ることができる。一般に翅(はね)は裏表ともに黄色。ただ、オスの翅が濃い黄色なのに対し、メスはやや淡い色調の個体が多い。翅の外側には黒い縁どりがある。翅の裏側には黒点が散らばるが、ほとんどない場合もある。日の射す林や草原を飛びまわりながら、ハギやアザミ、センダングサ類などの花の蜜を吸う。幼虫はネムノキなどのマメ科の植物を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約35~45ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

ツマキチョウ シロチョウ科

ツマキチョウ シロチョウ科

ツマキチョウ シロチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、佐渡島、南西諸島などに分布。平地から低山地の林や草地、河原などに生息している。翅(はね)の色は、表側は白色で中央あたりに黒い斑点があり、前翅の先端が尖っているのが大きな特徴。その部分が黄色いことが「褄黄蝶(つまきちょう)」の名前の由来だが、これはオスのみで、メスは地色のまま。翅の裏側には緑色のまだら模様が入っており、一見すると枯れ葉のようにみえる。飛翔(ひしょう)する姿も独特で、直線的に飛びながら草原や河原のタンポポやムラサキケマンなどの花にとまり、蜜を吸っていく。幼虫はイヌガラシ、ナズナなどのアブラナ科の植物を食べる。春期の限られた期間だけにしか見ることができない。

北海道、本州、四国、九州と、佐渡島、南西諸島などに分布。平地から低山地の林や草地、河原などに生息している。翅(はね)の色は、表側は白色で中央あたりに黒い斑点があり、前翅の先端が尖っているのが大きな特徴。その部分が黄色いことが「褄黄蝶(つまきちょう)」の名前の由来だが、これはオスのみで、メスは地色のまま。翅の裏側には緑色のまだら模様が入っており、一見すると枯れ葉のようにみえる。飛翔(ひしょう)する姿も独特で、直線的に飛びながら草原や河原のタンポポやムラサキケマンなどの花にとまり、蜜を吸っていく。幼虫はイヌガラシ、ナズナなどのアブラナ科の植物を食べる。春期の限られた期間だけにしか見ることができない。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約45~50ミリ

成虫の出現期|3~5月頃 -

アカタテハ タテハチョウ科

アカタテハ タテハチョウ科

アカタテハ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、南西諸島に分布。平地から山地の幅広い区域に生息し、海岸から高山の草地、人家や都市部など、様々な場所でよくみられる。前翅の表側はその名が示すように赤みの強いオレンジ色で、先端は黒く、そこに白斑がある。 後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)は濃褐色で、下のふちにだけオレンジの縁どりを持つ。裏側は、前翅に一部に青斑があり、後翅にはクモの巣状の複雑な模様がある。成虫はアザミ類やリョウブなどの花のほか、樹液や腐った果実などにもよく集まる。幼虫はカラムシ、ヤブマオなどのイラクサ科や、ケヤキなどのニレ科植物の葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州と、南西諸島に分布。平地から山地の幅広い区域に生息し、海岸から高山の草地、人家や都市部など、様々な場所でよくみられる。前翅の表側はその名が示すように赤みの強いオレンジ色で、先端は黒く、そこに白斑がある。 後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)は濃褐色で、下のふちにだけオレンジの縁どりを持つ。裏側は、前翅に一部に青斑があり、後翅にはクモの巣状の複雑な模様がある。成虫はアザミ類やリョウブなどの花のほか、樹液や腐った果実などにもよく集まる。幼虫はカラムシ、ヤブマオなどのイラクサ科や、ケヤキなどのニレ科植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約55~60ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

ヒメアカタテハ タテハチョウ科

ヒメアカタテハ タテハチョウ科

ヒメアカタテハ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州、南西諸島など日本全国に分布。平地から山地の日当たりのいい草地を好む。野原や公園、都心から郊外、畑や河川の周辺など幅広い場所で見ることができる。高尾山でもよく見られるアカタテハによく似ているが、表側は全体に赤みが弱く、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)にも模様が入るのが特徴。裏側もアカタテハに似るが、後翅の白色部分が多く、白っぽく見える。日中、草地の上をすばやく飛びまわりながら、蜜を求めてタンポポ類やアザミ類、コスモスなどの花々にとまる。幼虫はヨモギやゴボウなどの葉を食べ、秋に大発生してゴボウ畑などに被害をもたらすことがある。

北海道、本州、四国、九州、南西諸島など日本全国に分布。平地から山地の日当たりのいい草地を好む。野原や公園、都心から郊外、畑や河川の周辺など幅広い場所で見ることができる。高尾山でもよく見られるアカタテハによく似ているが、表側は全体に赤みが弱く、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)にも模様が入るのが特徴。裏側もアカタテハに似るが、後翅の白色部分が多く、白っぽく見える。日中、草地の上をすばやく飛びまわりながら、蜜を求めてタンポポ類やアザミ類、コスモスなどの花々にとまる。幼虫はヨモギやゴボウなどの葉を食べ、秋に大発生してゴボウ畑などに被害をもたらすことがある。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約40~50ミリ

成虫の出現期|4~11月頃 -

キタテハ タテハチョウ科

キタテハ タテハチョウ科

キタテハ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地の草地や河原など、日当たりのいい場所に生息し、人家の周辺や公園などでも比較的よく見ることができる。翅(はね)の表はオレンジに近い赤褐色で全体に黒い点がいくつも入り、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の下部付近には青色の小さな点が入る。メスはオスよりも少し薄い赤褐色になる。裏側は翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)に沿った黒線や、白色や茶色の微妙な濃淡のついた波状の模様が入り、一見すると枯れ葉のよう。夏に羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)したもの(夏型)と秋に羽化したもの(秋型)で翅の色や形が異なり、秋型のほうが赤みが鮮やかで、翅のふちのギザギザがよりとがっている、などの違いがある。日中に草地の低い場所を飛びながら、ヒメジョオンなどの花の蜜を吸ってまわる。樹液や腐った果実などにもよく集まる。幼虫はカナムグラ、アサ、カラハナソウなどのアサ科植物の葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地の草地や河原など、日当たりのいい場所に生息し、人家の周辺や公園などでも比較的よく見ることができる。翅(はね)の表はオレンジに近い赤褐色で全体に黒い点がいくつも入り、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の下部付近には青色の小さな点が入る。メスはオスよりも少し薄い赤褐色になる。裏側は翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)に沿った黒線や、白色や茶色の微妙な濃淡のついた波状の模様が入り、一見すると枯れ葉のよう。夏に羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)したもの(夏型)と秋に羽化したもの(秋型)で翅の色や形が異なり、秋型のほうが赤みが鮮やかで、翅のふちのギザギザがよりとがっている、などの違いがある。日中に草地の低い場所を飛びながら、ヒメジョオンなどの花の蜜を吸ってまわる。樹液や腐った果実などにもよく集まる。幼虫はカナムグラ、アサ、カラハナソウなどのアサ科植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約50~60ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

ヒオドシチョウ タテハチョウ科

ヒオドシチョウ タテハチョウ科

ヒオドシチョウ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州に分布。低地から山地の樹林や雑木林に生息する。鮮やかな赤みのある緋色をしていることが、紅で染められた紐を使った緋縅(ひおどし)の鎧を連想させることから和名がつけられた。翅(はね)の表面はだいだい色で中央に大きな黒い点がいくつも散らばる。外側は黒く縁どられ、そのなかに青い斑点模様が並ぶ。裏面は樹皮のような模様をしており、木にとまると見分けがつかないほど。成虫のまま冬を越し、早春から姿を見せ始め、ソメイヨシノやウメの花々に集まる。幼虫はエノキなどのニレ科植物や、ヤナギ科植物の葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州に分布。低地から山地の樹林や雑木林に生息する。鮮やかな赤みのある緋色をしていることが、紅で染められた紐を使った緋縅(ひおどし)の鎧を連想させることから和名がつけられた。翅(はね)の表面はだいだい色で中央に大きな黒い点がいくつも散らばる。外側は黒く縁どられ、そのなかに青い斑点模様が並ぶ。裏面は樹皮のような模様をしており、木にとまると見分けがつかないほど。成虫のまま冬を越し、早春から姿を見せ始め、ソメイヨシノやウメの花々に集まる。幼虫はエノキなどのニレ科植物や、ヤナギ科植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約60~71ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

ルリタテハ タテハチョウ科

ルリタテハ タテハチョウ科

ルリタテハ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から山地の比較的明るい雑木林などをすみかにする。濃藍色の翅(はね)の中をぐるっと半周するように入った瑠璃色(るりいろ )の帯が大きな特徴。前翅の先端は幅広い形で突き出ており、メスはその部分がオスよりもやや丸みを帯びている。裏側は暗褐色の地味な樹皮や枯葉のような色をしている。成虫のまま越冬し、早春から活動をはじめ、餌となる樹液や腐った果実などによく集まる。花に集まることはほとんどない。幼虫はサルトリイバラ、シオデ、オニユリ、カノコユリ、ヤマガシュウ、ヤマジノホトトギスなどユリ科の植物の葉を好んで食べる。

北海道、本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から山地の比較的明るい雑木林などをすみかにする。濃藍色の翅(はね)の中をぐるっと半周するように入った瑠璃色(るりいろ )の帯が大きな特徴。前翅の先端は幅広い形で突き出ており、メスはその部分がオスよりもやや丸みを帯びている。裏側は暗褐色の地味な樹皮や枯葉のような色をしている。成虫のまま越冬し、早春から活動をはじめ、餌となる樹液や腐った果実などによく集まる。花に集まることはほとんどない。幼虫はサルトリイバラ、シオデ、オニユリ、カノコユリ、ヤマガシュウ、ヤマジノホトトギスなどユリ科の植物の葉を好んで食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約50~65ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

サカハチチョウ タテハチョウ科

サカハチチョウ タテハチョウ科

サカハチチョウ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、 奥尻島、佐渡島などの島に分布。平地から山地の樹林や草地などに生息する。沢沿いや登山道などで見かけることも多い。 翅(はね)にある白い帯状の模様が、「八」の字をさかさにしたようにみえることから、この和名がつけられた。春に出現するもの(春型)と夏に出現するもの(夏型)ではかなり翅の色に違いがあり、春型の翅は地色が暗褐色でだいだい色のまだら模様が入り、白帯は不明瞭。夏型は地色がほぼ黒で鮮やかな白帯と朱色に近いだいだい色の線が入る。日中、地面に近い低空を飛び、主にセリ科植物の花の蜜を吸う。動物のフンにも集まり、地上で吸水(水を吸うこと)する光景もよく見られる。幼虫はイラクサ科植物の葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州と、 奥尻島、佐渡島などの島に分布。平地から山地の樹林や草地などに生息する。沢沿いや登山道などで見かけることも多い。 翅(はね)にある白い帯状の模様が、「八」の字をさかさにしたようにみえることから、この和名がつけられた。春に出現するもの(春型)と夏に出現するもの(夏型)ではかなり翅の色に違いがあり、春型の翅は地色が暗褐色でだいだい色のまだら模様が入り、白帯は不明瞭。夏型は地色がほぼ黒で鮮やかな白帯と朱色に近いだいだい色の線が入る。日中、地面に近い低空を飛び、主にセリ科植物の花の蜜を吸う。動物のフンにも集まり、地上で吸水(水を吸うこと)する光景もよく見られる。幼虫はイラクサ科植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約35~45ミリ

成虫の出現期|4~10月頃 -

オオムラサキ タテハチョウ科

オオムラサキ タテハチョウ科

オオムラサキ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州、佐渡島に分布。低地から低山地の雑木林やブナ林などを主な生息地としている。本州産タテハチョウ科のなかでは最大であり、日本の「国蝶」として有名。美しいチョウとして知られ、オスの翅(はね)は黒褐色の地色に白や黄色の点が並び、基部(きぶ)から中央部分がその名のとおり、青紫色に染まる。メスは茶色になる。すばやい動きで飛びまわり、主に雑木林のクヌギやコナラなどの樹液や、腐った果実などの汁を吸う。幼虫はエノキ、またはエゾエノキの葉を食べて成長する。樹上を旋回しながら、ときにスズメなどの鳥類でも追いかけることがあるほど、オスは強い縄張り意識を持っている。

北海道、本州、四国、九州、佐渡島に分布。低地から低山地の雑木林やブナ林などを主な生息地としている。本州産タテハチョウ科のなかでは最大であり、日本の「国蝶」として有名。美しいチョウとして知られ、オスの翅(はね)は黒褐色の地色に白や黄色の点が並び、基部(きぶ)から中央部分がその名のとおり、青紫色に染まる。メスは茶色になる。すばやい動きで飛びまわり、主に雑木林のクヌギやコナラなどの樹液や、腐った果実などの汁を吸う。幼虫はエノキ、またはエゾエノキの葉を食べて成長する。樹上を旋回しながら、ときにスズメなどの鳥類でも追いかけることがあるほど、オスは強い縄張り意識を持っている。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約75~110ミリ

成虫の出現期|6~8月頃 -

ゴマダラチョウ タテハチョウ科

ゴマダラチョウ タテハチョウ科

ゴマダラチョウ タテハチョウ科 北海道の一部、本州、四国、九州と、佐渡島、対馬などに分布。平地から低山地にかけての雑木林や緑地に生息する。

北海道の一部、本州、四国、九州と、佐渡島、対馬などに分布。平地から低山地にかけての雑木林や緑地に生息する。

都市部の公園や農耕地などで見かけることも多い。翅(はね)の表側の地色は黒で、白い点がいくつも入るまだら模様を形成している。裏側も同じような模様が入っているが地色はこげ茶に近い。顔に特徴があり、 複眼(ふくがん:小さな眼が多数集まって、ひとつの大きな眼を形成したもの)はだいだい色、口吻(こうふん)は鮮明な黄色をしており、とても目立つ。日中に雑木林の上空や周囲を飛びながら、餌の樹液のあるコナラなどの木々をまわる。腐った果実などにもよく集まり、地上での吸水(水を吸うこと)もよく行なう。幼虫はエノキやエゾエノキの葉を食べる。近年、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の後縁に赤い斑紋が並ぶ外来種のアカボシゴマダラが各地で見られるようになっており(日本では奄美大島周辺のみに分布)、人為的に放たれたものと考えられ、問題となっている。

※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約60~80ミリ

成虫の出現期|5~9月頃 -

スミナガシ タテハチョウ科

スミナガシ タテハチョウ科

スミナガシ タテハチョウ科 本州、四国、九州、沖縄と、佐渡島、対馬、南西諸島に分布。平地から低山地を生息域とし、明るい雑木林や山道などで見かけられる。 翅(はね)が絵画の「墨流し」技法で描いた模様のようなのでこの和名がつけられた。翅の表側はうす墨のような色だが、青緑色がかった光沢があり、独特の色合いと模様を持つ。裏側は暗褐色で白の模様がくっきりと浮かぶ。口吻(こうふん)が赤いのも大きな特徴。日中にすばやい動きで飛びながら、クヌギの樹液や腐った果実、動物のフンなどに集まる。地上で水を吸うことも多い。幼虫はアワブキなどの葉を食べる。オスは山頂や林の開けた場所などになわばりを持つ習性がある。

本州、四国、九州、沖縄と、佐渡島、対馬、南西諸島に分布。平地から低山地を生息域とし、明るい雑木林や山道などで見かけられる。 翅(はね)が絵画の「墨流し」技法で描いた模様のようなのでこの和名がつけられた。翅の表側はうす墨のような色だが、青緑色がかった光沢があり、独特の色合いと模様を持つ。裏側は暗褐色で白の模様がくっきりと浮かぶ。口吻(こうふん)が赤いのも大きな特徴。日中にすばやい動きで飛びながら、クヌギの樹液や腐った果実、動物のフンなどに集まる。地上で水を吸うことも多い。幼虫はアワブキなどの葉を食べる。オスは山頂や林の開けた場所などになわばりを持つ習性がある。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約55~65ミリ

成虫の出現期|5~8月頃 -

イチモンジチョウ タテハチョウ科

イチモンジチョウ タテハチョウ科

イチモンジチョウ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の雑木林や緑地に生息する。名前のとおり、黒色の翅(はね)のほぼ中央に白い斑紋が帯状に並び、よく目立つ。裏側は赤褐色で、同様に白色の帯状の模様があり、その周囲に黒点が列となって並ぶ。メスの方がやや大型で、翅の形が丸みをおびていることでオスと見分けることが可能。日中によく活動して、日当たりのいい林や開けた草地の比較的低いところを緩やかに飛びながら、蜜をもとめてスイカズラやリョウブなどの花々をまわる。

北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の雑木林や緑地に生息する。名前のとおり、黒色の翅(はね)のほぼ中央に白い斑紋が帯状に並び、よく目立つ。裏側は赤褐色で、同様に白色の帯状の模様があり、その周囲に黒点が列となって並ぶ。メスの方がやや大型で、翅の形が丸みをおびていることでオスと見分けることが可能。日中によく活動して、日当たりのいい林や開けた草地の比較的低いところを緩やかに飛びながら、蜜をもとめてスイカズラやリョウブなどの花々をまわる。

幼虫はスイカズラ、ヒョウタンボク、ハコネウツギなどのスイカズラ科の植物の葉を主に食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約50~65ミリ

成虫の出現期|5~10月頃 -

ミドリヒョウモン タテハチョウ科

ミドリヒョウモン タテハチョウ科

ミドリヒョウモン タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地を生息域とし、雑木林や山道などに見られる。初夏に羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して真夏には休眠のためいったん姿を消し、秋にふたたび活動を再開する習性がある。翅(はね)は暗めのだいだい色で黒い点が無数に入り、ヒョウ柄模様をしている。オスのみ前翅の中央付近に4本の太い黒線が入り、メスと区別できる。後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の裏側が少し緑がかっているため、この名がついている。

北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地を生息域とし、雑木林や山道などに見られる。初夏に羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して真夏には休眠のためいったん姿を消し、秋にふたたび活動を再開する習性がある。翅(はね)は暗めのだいだい色で黒い点が無数に入り、ヒョウ柄模様をしている。オスのみ前翅の中央付近に4本の太い黒線が入り、メスと区別できる。後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の裏側が少し緑がかっているため、この名がついている。

クモガタヒョウモンに似るが、ミドリヒョウモンは後翅の裏側に白いすじ模様があるので区別できる。成虫の主な餌はヒヨドリバナなどの蜜。日中に樹林を俊敏に飛びながら、花々をまわる。オスは吸水(水を吸うこと)もよくする。幼虫はスミレ科の植物を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約65~70ミリ

成虫の出現期|6~9月頃 -

クモガタヒョウモン タテハチョウ科

クモガタヒョウモン タテハチョウ科

クモガタヒョウモン タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、佐渡島などの島に分布。低山地から山地を生息域とし、森林や山道、渓谷などでみられる。

北海道、本州、四国、九州と、佐渡島などの島に分布。低山地から山地を生息域とし、森林や山道、渓谷などでみられる。

翅(はね)の表側はだいだい色で、メスはオスよりも少し黒みがかり、先端付近に白い点がある。その地色の上に無数の黒点が並び、名前のとおりにヒョウ柄を形成する。裏側は灰色に近いうすい黄緑色で白色にうっすらと染まる部分がある。和名はこの白い部分を雲に見立てたものだが、他に目立った模様のないことで他のヒョウモンチョウ類と区別しやすい。他のチョウと少し変わった生態を持ち、5月ぐらいに羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)した成虫は、夏に休眠に入り、秋になるとふたたび活動をはじめる。成虫の主な餌はアザミ類などの花の蜜。幼虫はスミレの葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約65~75ミリ

成虫の出現期|5~10月頃 -

ツマグロヒョウモン タテハチョウ科

ツマグロヒョウモン タテハチョウ科

ツマグロヒョウモン タテハチョウ科 関東以西の本州、四国、九州、南西諸島に分布。分布域からわかるように本来は南方のチョウである。平地から低山地のあたりまでの草原や緑地に主に生息し、公園や農耕地などでもよくみられる。幼虫が園芸植物のパンジーの葉を食べることから、都心部で見かけることも多い。名前の由来は、前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)の先端部が黒いことによるが、これはメスの特徴で、オスは全体がヒョウ柄の模様になる。ほかのヒョウモンチョウ類とは異なり、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の下縁に黒い縁どりがある。裏側にも淡褐色の地色に黄褐色のヒョウ柄を持つ。幼虫はスミレ科の植物の葉を食べる。

関東以西の本州、四国、九州、南西諸島に分布。分布域からわかるように本来は南方のチョウである。平地から低山地のあたりまでの草原や緑地に主に生息し、公園や農耕地などでもよくみられる。幼虫が園芸植物のパンジーの葉を食べることから、都心部で見かけることも多い。名前の由来は、前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)の先端部が黒いことによるが、これはメスの特徴で、オスは全体がヒョウ柄の模様になる。ほかのヒョウモンチョウ類とは異なり、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の下縁に黒い縁どりがある。裏側にも淡褐色の地色に黄褐色のヒョウ柄を持つ。幼虫はスミレ科の植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約60~70ミリ

成虫の出現期|6~10月頃 -

ミスジチョウ タテハチョウ科

ミスジチョウ タテハチョウ科

ミスジチョウ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、佐渡島、対馬などの島に分布。平地から山地を生息域にしており、樹林や、カエデ類が生えた緑地などでよく見られる。その名前のとおり、黒褐色の 翅(はね)には鮮やかな白線が入る。コミスジやオオミスジなどの近縁種とよく似ているが、ミスジチョウは最上部のすじが細く直線的であることで区別できる。裏側にも同様の模様があるが地色は、褐色を帯びている。あまり花は好まず、よく水を吸い、動物のフンなどにも集まる。幼虫はヤマモミジ、イロハモミジ(タカオカエデ)などのカエデ科植物を食べる。飛び方に特徴があり、少しはばたいては 滑空(かっくう:はばたきをせずに飛ぶこと)するという行動を繰り返す。

北海道、本州、四国、九州と、佐渡島、対馬などの島に分布。平地から山地を生息域にしており、樹林や、カエデ類が生えた緑地などでよく見られる。その名前のとおり、黒褐色の 翅(はね)には鮮やかな白線が入る。コミスジやオオミスジなどの近縁種とよく似ているが、ミスジチョウは最上部のすじが細く直線的であることで区別できる。裏側にも同様の模様があるが地色は、褐色を帯びている。あまり花は好まず、よく水を吸い、動物のフンなどにも集まる。幼虫はヤマモミジ、イロハモミジ(タカオカエデ)などのカエデ科植物を食べる。飛び方に特徴があり、少しはばたいては 滑空(かっくう:はばたきをせずに飛ぶこと)するという行動を繰り返す。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約55~70ミリ

成虫の出現期|5~8月頃 -

コミスジ タテハチョウ科

コミスジ タテハチョウ科

コミスジ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、佐渡島、対馬、屋久島などの島に分布。平地から山地の樹林や雑木林に生息する。農耕地や公園などでもよく見かけられる。黒褐色の地色に3本の鮮やかな白い帯状の線が入った 翅(はね)を持つ。最上部の線は2つに分断されており、よく似たミスジチョウはその部分が一直線になっていることから、両種の見分けがつく。裏側は赤みをおびた褐色で白色の帯状の模様がくっきりと浮かぶ。ミスジチョウ同様に、滑空(かっくう:はばたきをせずに飛ぶこと)とはばたきを交互に繰り返す飛び方をする。成虫はイボタノキなどの花々の蜜を主な餌とし、腐った果実や樹液、動物のフンなども好む。幼虫はクズなどのマメ科植物の葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州と、佐渡島、対馬、屋久島などの島に分布。平地から山地の樹林や雑木林に生息する。農耕地や公園などでもよく見かけられる。黒褐色の地色に3本の鮮やかな白い帯状の線が入った 翅(はね)を持つ。最上部の線は2つに分断されており、よく似たミスジチョウはその部分が一直線になっていることから、両種の見分けがつく。裏側は赤みをおびた褐色で白色の帯状の模様がくっきりと浮かぶ。ミスジチョウ同様に、滑空(かっくう:はばたきをせずに飛ぶこと)とはばたきを交互に繰り返す飛び方をする。成虫はイボタノキなどの花々の蜜を主な餌とし、腐った果実や樹液、動物のフンなども好む。幼虫はクズなどのマメ科植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約44~55ミリ

成虫の出現期|4~10月頃 -

テングチョウ タテハチョウ科

テングチョウ タテハチョウ科

テングチョウ タテハチョウ科 北海道の一部、本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から山地を生息域とし、幼虫が食べるエノキ類などの生える雑木林や、森林の河川や渓谷など幅広い場所でよく見られる。頭部にある突起が発達しており、これを天狗の鼻に見立ててこの名がある。翅(はね)の形も特徴的で、前翅の先端部分が幅広く突出している。表は黒褐色で、ところどころにだいだい色の模様が大きく入る。裏は褐色で、メスはやや赤みをおびる。枯葉のような色と模様で、翅を閉じて枝などにとまると、見過ごしてしまうほど。

北海道の一部、本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から山地を生息域とし、幼虫が食べるエノキ類などの生える雑木林や、森林の河川や渓谷など幅広い場所でよく見られる。頭部にある突起が発達しており、これを天狗の鼻に見立ててこの名がある。翅(はね)の形も特徴的で、前翅の先端部分が幅広く突出している。表は黒褐色で、ところどころにだいだい色の模様が大きく入る。裏は褐色で、メスはやや赤みをおびる。枯葉のような色と模様で、翅を閉じて枝などにとまると、見過ごしてしまうほど。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約40~50ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

アサギマダラ タテハチョウ科

アサギマダラ タテハチョウ科

アサギマダラ タテハチョウ科 本州、四国、九州、南西諸島に分布。低地から山地の樹林や草原などに生息する。前翅が黒、後翅(こうし:二対ある翅(はね)のうち後方にあるもの)が赤褐色で、ともに中央にうすい水色の模様が並ぶ。和名は、この色を 浅葱色(あさぎいろ:薄い青緑色)と呼ぶことに由来する。幼虫はキジョランなど有毒の植物を食べて、その毒を体内に取り込む。そのため成虫にも毒があり、敵に襲われないこともあり、日中にゆらゆらと優雅に飛びながら、アザミ類やヒヨドリバナなどにとまり蜜を吸う。長距離移動することが確認されており、春に北上して、夏の間に山地の樹林などで産卵し、秋を迎えると卵からかえった成虫が南下する。数百キロにも及ぶ移動をするとされている。

本州、四国、九州、南西諸島に分布。低地から山地の樹林や草原などに生息する。前翅が黒、後翅(こうし:二対ある翅(はね)のうち後方にあるもの)が赤褐色で、ともに中央にうすい水色の模様が並ぶ。和名は、この色を 浅葱色(あさぎいろ:薄い青緑色)と呼ぶことに由来する。幼虫はキジョランなど有毒の植物を食べて、その毒を体内に取り込む。そのため成虫にも毒があり、敵に襲われないこともあり、日中にゆらゆらと優雅に飛びながら、アザミ類やヒヨドリバナなどにとまり蜜を吸う。長距離移動することが確認されており、春に北上して、夏の間に山地の樹林などで産卵し、秋を迎えると卵からかえった成虫が南下する。数百キロにも及ぶ移動をするとされている。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約100ミリ

成虫の出現期|4~10月頃 -

ヒカゲチョウ タテハチョウ科

ヒカゲチョウ タテハチョウ科

ヒカゲチョウ タテハチョウ科 本州、四国、九州の一部に分布。平地から低山地の草やぶや雑木林などに生息する。クロヒカゲとよく似ているが、ヒカゲチョウのほうが 翅(はね)の色がわずかにうすい淡褐色。前翅に白い帯状の模様が入っている。裏の翅はさらに明るい淡褐色をしている。クロヒカゲと同様に 眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)があり、前翅には小さなものが1つか2つ入り、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)には大小さまざまなものが6つほど入る。この模様がジャノメチョウ亜科(あか:同じ科のなかで、さらに分類する必要がある場合に用いられる単位)の大きな特徴。地色が明るい分、より模様が鮮明で引き立つ。日中も樹木の周辺を飛んでいるが、活発に活動しはじめるのは夕方から日没にかけて。樹液を吸いにクヌギやコナラなどの木々に集まる。幼虫はマダケやアズマザサなどの葉を食べる。

本州、四国、九州の一部に分布。平地から低山地の草やぶや雑木林などに生息する。クロヒカゲとよく似ているが、ヒカゲチョウのほうが 翅(はね)の色がわずかにうすい淡褐色。前翅に白い帯状の模様が入っている。裏の翅はさらに明るい淡褐色をしている。クロヒカゲと同様に 眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)があり、前翅には小さなものが1つか2つ入り、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)には大小さまざまなものが6つほど入る。この模様がジャノメチョウ亜科(あか:同じ科のなかで、さらに分類する必要がある場合に用いられる単位)の大きな特徴。地色が明るい分、より模様が鮮明で引き立つ。日中も樹木の周辺を飛んでいるが、活発に活動しはじめるのは夕方から日没にかけて。樹液を吸いにクヌギやコナラなどの木々に集まる。幼虫はマダケやアズマザサなどの葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約50~60ミリ

成虫の出現期|5~9月頃 -

クロヒカゲ タテハチョウ科

クロヒカゲ タテハチョウ科

クロヒカゲ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、対馬などの島々に分布。平地から山地の雑木林の中など、日かげのある場所を好む。高尾山の山道でもよくみかけられるチョウのひとつ。 翅(はね )の表は黒褐色で、前翅はほぼ中央で濃淡に分けられ、そこに白い帯が入るものもいる。この模様はメスの方がより鮮明である。裏側には黒褐色の 眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)があり前翅に小さなものが1つか2つ、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)には大小さまざまなものが6つほど並ぶ。クヌギやコナラなどの樹液を好み、日中に飛来する。幼虫は、クマザサやネザサなどのタケ科植物の葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州と、対馬などの島々に分布。平地から山地の雑木林の中など、日かげのある場所を好む。高尾山の山道でもよくみかけられるチョウのひとつ。 翅(はね )の表は黒褐色で、前翅はほぼ中央で濃淡に分けられ、そこに白い帯が入るものもいる。この模様はメスの方がより鮮明である。裏側には黒褐色の 眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)があり前翅に小さなものが1つか2つ、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)には大小さまざまなものが6つほど並ぶ。クヌギやコナラなどの樹液を好み、日中に飛来する。幼虫は、クマザサやネザサなどのタケ科植物の葉を食べる。

翅開張 (しかいちょう )【前の翅(はね)を広げた左右の長さ】|約45~55ミリ

成虫の出現期|5~9月頃 -

サトキマダラヒカゲ タテハチョウ科

サトキマダラヒカゲ タテハチョウ科

サトキマダラヒカゲ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州に分布。低地から低山地の雑木林が主な生息域で、市街地の公園や人家の周辺で見られることも多い。翅(はね)の色は茶褐色で、翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)に沿って黄色の線が走り、外側に黄色の円形の模様が並ぶ。翅の裏側は黄白色から黄褐色で、茶色の波状の模様が入り、外側に大小さまざまの眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)が並ぶ。明るく開けたところよりも日陰のある暗い場所の方を好み、樹木のまわりや竹やぶなどをよく飛び回る。日中から活動するが、活発になるのは日没近くからで、クヌギやコナラなどによく集まり、樹液を吸う。動物のフンや果実などにも集まる。花の蜜を吸うことはない。幼虫はクマザサやマダケなどのタケ科植物の葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州に分布。低地から低山地の雑木林が主な生息域で、市街地の公園や人家の周辺で見られることも多い。翅(はね)の色は茶褐色で、翅脈(しみゃく:翅にある脈状のすじ)に沿って黄色の線が走り、外側に黄色の円形の模様が並ぶ。翅の裏側は黄白色から黄褐色で、茶色の波状の模様が入り、外側に大小さまざまの眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)が並ぶ。明るく開けたところよりも日陰のある暗い場所の方を好み、樹木のまわりや竹やぶなどをよく飛び回る。日中から活動するが、活発になるのは日没近くからで、クヌギやコナラなどによく集まり、樹液を吸う。動物のフンや果実などにも集まる。花の蜜を吸うことはない。幼虫はクマザサやマダケなどのタケ科植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約55~63ミリ

成虫の出現期|5~8月頃 -

コジャノメ タテハチョウ科

コジャノメ タテハチョウ科

コジャノメ タテハチョウ科 本州、四国、九州に分布。

本州、四国、九州に分布。

平地から低山地の森林や草やぶなどが主なすみかで、暗い場所を好む。翅(はね)の色は黒褐色から淡灰褐色で、裏は外側が淡い色になり、分断する帯がやや紫がかかる。 眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)は、表側では前翅だけに2つから3つあるのが普通だが、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)にも入るものもいる。裏側には前翅に3つ、後翅に6つから7つが並ぶ。昼間に活動して、樹木や草花のまわりを飛ぶ。主にクヌギやコナラなどの樹液や、木から落ちて腐った果実の汁を吸う。動物のフンなどにも集まり花の蜜を吸うことはほとんどない。幼虫はチヂミザサ、アシボソ、ススキなどのイネ科植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約40~50ミリ

成虫の出現期|4~10月頃 -

ヒメウラナミジャノメ タテハチョウ科

ヒメウラナミジャノメ タテハチョウ科

ヒメウラナミジャノメ タテハチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、屋久島、種子島などの島々に分布。平地から低山地が主な生息域で、雑木林の周辺や農地、河川、湿地、草むらなど様々な場所で見ることができる。翅(はね)の表側に大きめの 眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)を持つのが特徴で、前翅にひとつ、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)に通常は2つ入る。

北海道、本州、四国、九州と、屋久島、種子島などの島々に分布。平地から低山地が主な生息域で、雑木林の周辺や農地、河川、湿地、草むらなど様々な場所で見ることができる。翅(はね)の表側に大きめの 眼状紋(がんじょうもん:目玉のように見える模様)を持つのが特徴で、前翅にひとつ、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)に通常は2つ入る。

よく似たウラナミジャノメには、眼状紋は通常、後翅にひとつあるだけなので区別しやすい。両種とも裏側には細かいさざ波模様があり、そちらにも眼状紋が並ぶ。昼間によく活動し、草むらなどで葉の上にときおりとまりながら、飛びまわる。成虫はニガナやカタバミなどの花に集まり、蜜を吸う。幼虫はチヂミザサ、ススキなどのイネ科植物を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約33~40ミリ

成虫の出現期|4~9月頃 -

ヤマトシジミ シジミチョウ科

ヤマトシジミ シジミチョウ科

ヤマトシジミ シジミチョウ科 本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から低山地の野原や河川などに生息する。幼虫が食べるカタバミが生えているところなら日常的にみることができ、都心部でももっともよくみることのできるチョウのひとつ。 翅(はね)の表は青色から紫青色で、外端は黒く縁どられている。翅の裏は明るい褐色で濃淡の模様があり無数の黒い点がちらばる。日中から活動をはじめ、主にカタバミやシロツメクサなどの花の蜜を吸う。

本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から低山地の野原や河川などに生息する。幼虫が食べるカタバミが生えているところなら日常的にみることができ、都心部でももっともよくみることのできるチョウのひとつ。 翅(はね)の表は青色から紫青色で、外端は黒く縁どられている。翅の裏は明るい褐色で濃淡の模様があり無数の黒い点がちらばる。日中から活動をはじめ、主にカタバミやシロツメクサなどの花の蜜を吸う。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約25~30ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

ルリシジミ シジミチョウ科

ルリシジミ シジミチョウ科

ルリシジミ シジミチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、種子島、屋久島、奄美大島などの島々に分布。平地から山地の雑木林や緑地、河川などに主に棲む。出現時期は春の早い時期から晩秋までと長く、都心の公園や農地などでもよく見ることができる。オスの翅(はね)が明るい 淡紫青色(たんせいしょく)から青色をしており、その青みにちなんで「瑠璃(るり)」の和名がつけられた。ほとんどのメスは青い部分がせまく、黒の縁どりがオスよりも広い。裏は共に灰白色で黒点が多数入る。日中に雑木林や草地を活発に飛びまわりながら、フジやハギなどの花の蜜を吸う。幼虫はマメ科、ミズキ科、ブナ科、ミカン科などの植物の花やつぼみを食べる。

北海道、本州、四国、九州と、種子島、屋久島、奄美大島などの島々に分布。平地から山地の雑木林や緑地、河川などに主に棲む。出現時期は春の早い時期から晩秋までと長く、都心の公園や農地などでもよく見ることができる。オスの翅(はね)が明るい 淡紫青色(たんせいしょく)から青色をしており、その青みにちなんで「瑠璃(るり)」の和名がつけられた。ほとんどのメスは青い部分がせまく、黒の縁どりがオスよりも広い。裏は共に灰白色で黒点が多数入る。日中に雑木林や草地を活発に飛びまわりながら、フジやハギなどの花の蜜を吸う。幼虫はマメ科、ミズキ科、ブナ科、ミカン科などの植物の花やつぼみを食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約22~25ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

ウラナミシジミ シジミチョウ科

ウラナミシジミ シジミチョウ科

ウラナミシジミ シジミチョウ科 北海道の南部、本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地や低地の緑地や農地などを主なすみかにする。翅(はね)の裏側に波状の白い線がいくつも入っていることから、この和名がつけられた。翅の表側は、オスが少しだけ光沢のかかった淡紫色で外側が暗色。メスは全体に暗色が強く中央近辺だけ光沢のある青紫色をしている。後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の下部には黒い点が並ぶ。日中、活発に飛びまわり、エンドウ、ソラマメ、インゲンなどのマメ科植物を中心とした花の蜜を吸う。幼虫もソラマメ、ハギなどマメ科植物を好み、それらの花や若い果実を食べる。

北海道の南部、本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地や低地の緑地や農地などを主なすみかにする。翅(はね)の裏側に波状の白い線がいくつも入っていることから、この和名がつけられた。翅の表側は、オスが少しだけ光沢のかかった淡紫色で外側が暗色。メスは全体に暗色が強く中央近辺だけ光沢のある青紫色をしている。後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の下部には黒い点が並ぶ。日中、活発に飛びまわり、エンドウ、ソラマメ、インゲンなどのマメ科植物を中心とした花の蜜を吸う。幼虫もソラマメ、ハギなどマメ科植物を好み、それらの花や若い果実を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約28~34ミリ

成虫の出現期|7~11月頃 -

トラフシジミ シジミチョウ科

トラフシジミ シジミチョウ科

トラフシジミ シジミチョウ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の雑木林や沢沿いの林などを主なすみかとするが、都心の公園でもよくみられる。翅(はね)の表はややくすんだ濃青色。裏側には白と茶の帯が並び、これが「虎斑(とらふ)」の名の由来となっている。春に出現するもの(春型)は白い帯がくっきりしており、夏に出現するもの(夏型)は白帯が褐色に近く、あまり目立たない。後翅(こうし)の裏は一部オレンジ色になり、下端にある尾状突起(びじょうとっき:後翅の下方に突き出た突起)も長く目立つ。飛び方はとてもすばやいが、あまり長く飛ぶことはなく、木の葉の上などで翅を休めていることも多い。活動は日中に行ない、主にクリの花などの蜜を吸う。幼虫はフジやクサフジなどの花や新芽を好んで食べる。

北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の雑木林や沢沿いの林などを主なすみかとするが、都心の公園でもよくみられる。翅(はね)の表はややくすんだ濃青色。裏側には白と茶の帯が並び、これが「虎斑(とらふ)」の名の由来となっている。春に出現するもの(春型)は白い帯がくっきりしており、夏に出現するもの(夏型)は白帯が褐色に近く、あまり目立たない。後翅(こうし)の裏は一部オレンジ色になり、下端にある尾状突起(びじょうとっき:後翅の下方に突き出た突起)も長く目立つ。飛び方はとてもすばやいが、あまり長く飛ぶことはなく、木の葉の上などで翅を休めていることも多い。活動は日中に行ない、主にクリの花などの蜜を吸う。幼虫はフジやクサフジなどの花や新芽を好んで食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約32~36ミリ

成虫の出現期|4~7月頃 -

ウラギンシジミ シジミチョウ科

ウラギンシジミ シジミチョウ科

ウラギンシジミ シジミチョウ科 東北南部より南の本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から低山地の雑木林や緑地などに棲む。翅(はね)はオス・メスともに濃い茶色だが、オスは中央付近がオレンジ色に染まり、メスには白色から灰色の斑紋がある。裏側はどちらも銀白色をしており、この色が「裏銀」の名の由来になっている。また、ウラギンシジミは前翅の先端が角ばっていることでも他種と見分けやすく、先端は春先よりも秋に羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)したもののほうがより鋭くなる。林や草原などを飛びまわりながら、花の蜜や樹液などを吸う。高尾山では舗装路でもよく見かける。幼虫はフジやクズといった植物の花やつぼみを食べる。

東北南部より南の本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から低山地の雑木林や緑地などに棲む。翅(はね)はオス・メスともに濃い茶色だが、オスは中央付近がオレンジ色に染まり、メスには白色から灰色の斑紋がある。裏側はどちらも銀白色をしており、この色が「裏銀」の名の由来になっている。また、ウラギンシジミは前翅の先端が角ばっていることでも他種と見分けやすく、先端は春先よりも秋に羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)したもののほうがより鋭くなる。林や草原などを飛びまわりながら、花の蜜や樹液などを吸う。高尾山では舗装路でもよく見かける。幼虫はフジやクズといった植物の花やつぼみを食べる。

※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約36~40ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

ムラサキシジミ シジミチョウ科

ムラサキシジミ シジミチョウ科

ムラサキシジミ シジミチョウ科 宮城県より以南の本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から山地の樹林や草地などを主な生息域にしていて、都市部の公園などでもよくみかけられる。翅(はね)の表は青紫色から紫藍色をしていて、黒色の太い帯で縁どられる。裏は灰白色から暗褐色で、帯状や点の濃淡の模様がある。また、前翅の先端がとがっていることも大きな特徴。日中はさほど動かずに過ごし、活動は夕刻から活動する。木や枝葉のまわりを活発に飛びまわり、花の蜜や樹液などを吸う。オス、メスともに吸水(水を吸うこと)をする習性がある。樹木の葉裏などにとまり、成虫のままで越冬をする。幼虫はシイ類やカシ類などブナ科植物の葉を食べる。

宮城県より以南の本州、四国、九州、南西諸島に分布。平地から山地の樹林や草地などを主な生息域にしていて、都市部の公園などでもよくみかけられる。翅(はね)の表は青紫色から紫藍色をしていて、黒色の太い帯で縁どられる。裏は灰白色から暗褐色で、帯状や点の濃淡の模様がある。また、前翅の先端がとがっていることも大きな特徴。日中はさほど動かずに過ごし、活動は夕刻から活動する。木や枝葉のまわりを活発に飛びまわり、花の蜜や樹液などを吸う。オス、メスともに吸水(水を吸うこと)をする習性がある。樹木の葉裏などにとまり、成虫のままで越冬をする。幼虫はシイ類やカシ類などブナ科植物の葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約32~37ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

ツバメシジミ シジミチョウ科

ツバメシジミ シジミチョウ科

ツバメシジミ シジミチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、種子島や屋久島などの島に分布。平地から低山地の日当たりのいい草地や雑木林などに主に生息する。オスの翅(はね)は青紫色で外側が暗色をしている。メスは多くが黒褐色だが、一部が青いものもいる。裏側はともにうすい灰色で、ところどころに黒い点が散在し、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の下部にオレンジ色が入る。翅の下部に細長い尾状突起(びじょうとっき:後翅の下方に突き出た突起)があり、この突起をツバメの尾に見立ててこの名がついた。ただし、シジミチョウの多くがこの突起を持つ。日中に草原や林などで活発に活動し、主にシロツメクサなどの花の蜜を吸う。幼虫はシロツメクサやコマツナギなどのマメ科植物の花や新芽を食べる。

北海道、本州、四国、九州と、種子島や屋久島などの島に分布。平地から低山地の日当たりのいい草地や雑木林などに主に生息する。オスの翅(はね)は青紫色で外側が暗色をしている。メスは多くが黒褐色だが、一部が青いものもいる。裏側はともにうすい灰色で、ところどころに黒い点が散在し、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の下部にオレンジ色が入る。翅の下部に細長い尾状突起(びじょうとっき:後翅の下方に突き出た突起)があり、この突起をツバメの尾に見立ててこの名がついた。ただし、シジミチョウの多くがこの突起を持つ。日中に草原や林などで活発に活動し、主にシロツメクサなどの花の蜜を吸う。幼虫はシロツメクサやコマツナギなどのマメ科植物の花や新芽を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約35~40ミリ

成虫の出現期|3~10月頃 -

コツバメ シジミチョウ科

コツバメ シジミチョウ科

コツバメ シジミチョウ科 北海道、本州、四国、九州に分布。丘陵地や雑木林や山地の開けた場所などをすみかにしていて、春の訪れとともに現れる。メスは 翅(はね)全体がうすいメタリックブルーだが、オスは中心に近い部分だけが青く、それ以外は黒褐色。裏側はオス・メスともに濃茶褐色で、外側に波状の白い線が入り、 後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)には灰色の小点が散らばる。体毛が発達しているのも大きな特徴で、全身がふさふさの毛でおおわれている。とても俊敏な動きをするチョウで午前中から活発に飛びまわる。ツツジやアセビなどの花を好む。幼虫はツツジ類などの植物の花や葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州に分布。丘陵地や雑木林や山地の開けた場所などをすみかにしていて、春の訪れとともに現れる。メスは 翅(はね)全体がうすいメタリックブルーだが、オスは中心に近い部分だけが青く、それ以外は黒褐色。裏側はオス・メスともに濃茶褐色で、外側に波状の白い線が入り、 後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)には灰色の小点が散らばる。体毛が発達しているのも大きな特徴で、全身がふさふさの毛でおおわれている。とても俊敏な動きをするチョウで午前中から活発に飛びまわる。ツツジやアセビなどの花を好む。幼虫はツツジ類などの植物の花や葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約25~29ミリ

成虫の出現期|4月~5月頃 -

ベニシジミ シジミチョウ科

ベニシジミ シジミチョウ科

ベニシジミ シジミチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、奥尻島、利尻島、種子島、屋久島などの島々に分布。平地から山地の草原や小さな草地などを主なすみかにしている。前翅の表はオレンジ色で、外側が褐色の帯に縁どられ、内側には黒点が散在する。個体によっては赤褐色がほとんどなく、全体が黒褐色のものもいる。裏側も前翅は広く赤褐色で、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)は灰色の外側に濃い赤褐色の帯状の模様が入る。日中、草むらの低い位置を飛んで、ヒメジョオンなどいろいろな花の蜜を吸う。幼虫はスイバ、ギシギシなどの葉を食べる。

北海道、本州、四国、九州と、奥尻島、利尻島、種子島、屋久島などの島々に分布。平地から山地の草原や小さな草地などを主なすみかにしている。前翅の表はオレンジ色で、外側が褐色の帯に縁どられ、内側には黒点が散在する。個体によっては赤褐色がほとんどなく、全体が黒褐色のものもいる。裏側も前翅は広く赤褐色で、後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)は灰色の外側に濃い赤褐色の帯状の模様が入る。日中、草むらの低い位置を飛んで、ヒメジョオンなどいろいろな花の蜜を吸う。幼虫はスイバ、ギシギシなどの葉を食べる。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約27~35ミリ

成虫の出現期|3~11月頃 -

アカシジミ シジミチョウ科

アカシジミ シジミチョウ科

アカシジミ シジミチョウ科 北海道、本州、四国、九州と、佐渡島や淡路島などの島々に分布。名前に赤がつくが、 翅(はね)の表側は赤というよりオレンジ色で先端部が黒い。裏側は翅のふちに外側に赤みの強い部分があり、そこに黒い斑点がいくつか並ぶ。また、中央には薄く白線が数本入る。平地から山地の落葉広葉樹林が主な生息地。昼間は幼虫が食べるコナラやクヌギといった幼虫が食草とする木の下などでじっとしており、夕方になると活発に飛びはじめ、クリの花などの蜜を吸う。幼虫はクヌギ、コナラ、ミズナラ、カシワなどの葉を食べる。成虫は5月ぐらいから羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して、わずか1カ月ほどで一生を終える。

北海道、本州、四国、九州と、佐渡島や淡路島などの島々に分布。名前に赤がつくが、 翅(はね)の表側は赤というよりオレンジ色で先端部が黒い。裏側は翅のふちに外側に赤みの強い部分があり、そこに黒い斑点がいくつか並ぶ。また、中央には薄く白線が数本入る。平地から山地の落葉広葉樹林が主な生息地。昼間は幼虫が食べるコナラやクヌギといった幼虫が食草とする木の下などでじっとしており、夕方になると活発に飛びはじめ、クリの花などの蜜を吸う。幼虫はクヌギ、コナラ、ミズナラ、カシワなどの葉を食べる。成虫は5月ぐらいから羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して、わずか1カ月ほどで一生を終える。

翅開張(しかいちょう)【前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)を広げた左右の長さ】|約35~42ミリ

成虫の出現期|5~6月頃