その他

豊かな植生を誇る高尾山には、これまで紹介した生き物たちの他にも、宝と言える生き物が多数生息しています。ここでは、地味な外見に反して綺麗な鳴き声が特徴的なカジカガエルや宝石のような鮮やかな黄緑色が美しいワキグロサツマノミダマシなどを紹介します。

-

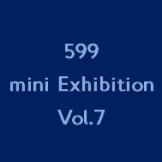

高尾山の水辺が育む生命たち

高尾山の水辺が育む生命たち

高尾山の水辺が育む生命たち 2022年7月1日~2022年8月30日「高尾山の水辺が育む生命たち」

2022年7月1日~2022年8月30日「高尾山の水辺が育む生命たち」

高尾山には川・池・沢・田んぼといった様々な水辺環境があります。それらの水辺では多くの生き物たちが暮らしています。本展示ではトンボや魚、カエルや水鳥などについてご紹介しています。

※パネルの内容は展示当時の情報となり、最新の情報とは異なる場合があります。 -

ヒガシニホントカゲ トカゲ科

ヒガシニホントカゲ トカゲ科

ヒガシニホントカゲ トカゲ科 北海道、伊豆半島を除く本州の京都―和歌山県以東に分布。

北海道、伊豆半島を除く本州の京都―和歌山県以東に分布。

以前は西日本に分布するニホントカゲと同一種とされていたが、平成24年(2012年)に別種であることが判明し、東日本に分布する種類に新しい和名が与えられた(西日本に分布するものはニホントカゲのまま)。

低地から高地までの草地や山林などに生息しており、高尾山では山道の地表や日当たりのいい斜面などで日光浴をしている姿を見かける。

体色は金色がかった黄褐色で、体表はなめらか。

頭胴長の約1.5倍にもなる尾をもつ。幼体の体は黒く、尾がメタリックブルーに輝き、とても目立つ。

動作はすばやくて用心深く、人影などをみるとすぐに物陰に逃げ込むが、敵につかまったときは「自切」といって自分で尾を切り落とすことができる。

小さな昆虫やクモ、ワラジムシなどを食べる。

6月頃に産卵し、メス親が卵を守る。

全長|約15~25センチ

季節|4~10月頃 -

ニホンカナヘビ カナヘビ科

ニホンカナヘビ カナヘビ科

ニホンカナヘビ カナヘビ科 北海道、本州、四国、九州から屋久島、種子島、中之島などに分布する。

北海道、本州、四国、九州から屋久島、種子島、中之島などに分布する。

主なすみかは平地から低山地の草むら、やぶなど。

人家の周辺などにも棲み、ブロック塀や庭石などの上で日光浴中の姿を見かけることも多い。

名前は「かわいい蛇」を意味するが、ヘビではなくトカゲの仲間。ニホントカゲとの大きな違いは、光沢のないざらついたうろこを持つこと。

昼行性で、夜は落ち葉や草の葉上で眠る。

昆虫やクモ類、ワラジムシなどを好む肉食性。大きな特徴は長い尾で、頭胴長の2倍ほどの長さになる。

外敵から身を守る際、尾を自切(じせつ:自分で尾を切り落とすこと)することができる。

体色は背面から脇腹付近までは茶色で、腹部は白。

目の下から脇腹にかけて白い線が1本はいっている。

全長|約16~27センチ

季節|4~10月 -

アオダイショウ ナミヘビ科

アオダイショウ ナミヘビ科

アオダイショウ ナミヘビ科 北海道から九州、国後島、佐渡島、五島列島などの島にも分布。

北海道から九州、国後島、佐渡島、五島列島などの島にも分布。

平地から低山地の森林や草むらに棲み、人家の天井裏などにも棲みつく。

本州ではもっとも馴染みのあるヘビのひとつ。

体色は個体差があるが多くは褐色がかったオリーブ色。

大きいものは2メートルを超えるが、性格は穏やかで毒がない。

木登りが得意で、腹面のうろこの両端にある隆起を巧みにひっかけて、垂直な木や電信柱にも登ることができ、木の上にある鳥の巣のヒナや卵を狙う。

体が真っ白な「シロヘビ」はアオダイショウの白化個体(アルビノ)で、山口県岩国市には白化個体群がおり、国指定の天然記念物になっている。

全長|約100〜200センチ

季節|4~10月頃 -

シマヘビ ナミヘビ科

シマヘビ ナミヘビ科

シマヘビ ナミヘビ科 北海道、本州、四国、九州、国後島や佐渡島、大隅(おおすみ)諸島などの島々にまで分布。

北海道、本州、四国、九州、国後島や佐渡島、大隅(おおすみ)諸島などの島々にまで分布。

平地から山地にまで生息し、日光浴を頻繁に行なうので日当たりのいい農地や河川敷、草むらを好む。

アオダイショウ、ヤマカガシとともによくみられる身近なヘビ。

個体差はあるが、その名前のとおりに4本の黒いしま模様を持つ。

幼蛇(ようだ)は赤褐色でしま模様はない。

なかには「からすへび」とよばれる体全体が黒化するものもいる。

日中に活動してカエル、ネズミ、トカゲ、サンショウウオ、鳥類の卵などを食べる。

また蛇食性(他種のヘビを食物に含める傾向)があり、ジムグリやヒバカリなどを食べることもある。

身の危険を感じると体をS字状にして威嚇(いかく)のポーズをとる。

体長|約80〜100センチ

季節|4~10月頃 -

ジムグリ ナミヘビ科

ジムグリ ナミヘビ科

ジムグリ ナミヘビ科 北海道、本州、四国、九州、国後島、伊豆大島、種子島などの島に分布。

北海道、本州、四国、九州、国後島、伊豆大島、種子島などの島に分布。

農耕地や平地の草むらなどにも生息しているが、主に低山地の森林をすみかにしている。

「地潜(じむぐり)」の名が示すように、地中での活動に適応しており、頭が小さく、首にほとんどくびれがないのが大きな特徴。

食べ物は主に地中に巣穴をもつネズミと小型のモグラ類。

これらの動物の巣穴を探し出し、潜りこんで捕食する。

おとなしい性質で毒もなく、ほとんど咬みつくことはない。

ただ、むやみに触ろうとすると身の危険を感じて咬むこともあり、おしりの穴から独特の青臭い液を出すので注意が必要である。

冬に冬眠するが、暑さにも弱く、真夏も地中に隠れていることが多い。

全長|約70~100センチ

季節|4月~10月頃 -

ヒバカリ ナミヘビ科

ヒバカリ ナミヘビ科

ヒバカリ ナミヘビ科 本州、四国、九州、佐渡島、壱岐島、隠岐島、五島列島などに分布。

本州、四国、九州、佐渡島、壱岐島、隠岐島、五島列島などに分布。

小型のヘビで森林から草地、水田や農地など幅広い環境に生息している。

和名は「咬まれると『その日ばかり』の命」が由来とされるが、実際には毒はない。

大変おとなしい性質で、すぐに咬みついてくることもない。

ただし、身の危険を感じると、首をS字状に曲げて激しい威嚇(いかく)行動をとる。

地上でも活発に活動するが、ほかのヘビに比べて泳ぎが非常にうまく、水中ですごす時間が長い。

餌も小型のカエルやオタマジャクシなど水辺の生物を多く食べ、水中に潜ってドジョウなどの魚類も捕らえる。

全長|約40~65センチ

季節|4~10月頃 -

ヤマカガシ ナミヘビ科

ヤマカガシ ナミヘビ科

ヤマカガシ ナミヘビ科 本州、四国、九州、佐渡島、五島列島、屋久島、種子島などに分布している。

本州、四国、九州、佐渡島、五島列島、屋久島、種子島などに分布している。

主に平地から低山エリアに生息し、なかでも田んぼや湿地帯を好む。

主食はカエル類やトカゲ類、魚類などだが、特にカエルを好み、ほかのヘビは食べないヒキガエルでも、大きなヤマカガシは食べてしまうことがある。

ハブやマムシに比べると人への被害例は少ないが、口の奥に毒牙を持ち、深く咬まれると危険。

その毒性はとても強く、体質によっては死に至ることもある。

また、首の後ろにも毒腺があり、そこの皮ふが破れると毒がとび散るので、踏みつけたりするのも危ない。

本来はおとなしく、こちらから手を出さない限り、咬みついてくることはない。

全長|約70~150センチ

季節|4~10月頃 -

ニホンマムシ クサリヘビ科

ニホンマムシ クサリヘビ科

ニホンマムシ クサリヘビ科 北海道、本州、四国、九州と、大隅諸島、伊豆諸島などに分布。

北海道、本州、四国、九州と、大隅諸島、伊豆諸島などに分布。

平地から山地の森林や渓流沿いのやぶなどが主な生息場所だが、田畑にいることもある。

一般にもよく知られた毒蛇で、人がかまれて死亡した例もある。

通常、淡い褐色の地に中央に黒斑のある楕円形の斑紋が並んでいるが、かなり赤みが強いもの、全体に黒っぽいものなど変異が多い。

本来は夜行性だが、気温の低い時期は昼間も活動する。

高尾山でもときどき見られるが、一般の登山者が出会うことはほとんどない。

見つけた場合でも、手出しをせずに1メートル以上離れて通り過ぎれば、襲ってくることはない。

主な餌はネズミやトカゲ、カエルなどの小動物や昆虫。

視覚や嗅覚のほかに、鼻の近くにピットという器官があり、赤外線を感知して獲物を探すことができる。

繁殖は卵胎生(らんたいせい:メスの胎内で卵をかえし、子供の姿で出産すること)で、夏の終わりから秋にかけて、10頭ほどの幼蛇(ようだ)を産む。

※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。

全長|約45~60センチ

季節|4月~10月頃 -

トウキョウサンショウウオ サンショウウオ科

トウキョウサンショウウオ サンショウウオ科

トウキョウサンショウウオ サンショウウオ科 群馬県を除く関東地方と、福島県の一部に分布。

群馬県を除く関東地方と、福島県の一部に分布。

丘陵地帯の森林や山間の水辺などに棲み、繁殖期以外、親はほとんどを陸上で生活する。

幼生は「ウーパールーパー」を小さくしたような姿をしており、水中生活を送る。

ミミズ、ワラジムシ、クモ、ダンゴムシなど土壌にいる生物を餌としている。

体色は暗褐色のものが多く、体全体に細かい黒の斑点が散らばる。

夜行性で、昼間はほぼ地中や石の下などに単独で潜んでいるので姿を見ることは難しい。

ただ、秋は越冬と繁殖に備え、力を蓄えるために昼間でも餌を求めて活動することがある。

2~3月頃になると池や田んぼの側溝などの流れのない水辺に集まり繁殖を行なう。

全長|約8~13センチ

季節|4~12月頃 -

ヒダサンショウウオ サンショウウオ科

ヒダサンショウウオ サンショウウオ科

ヒダサンショウウオ サンショウウオ科 関東、中部、北陸、近畿、中国地方に分布。

関東、中部、北陸、近畿、中国地方に分布。

山林のある谷や沢など、適度な湿度が保たれている場所に生息している。

体色は黒っぽい紫褐色で、金箔をふりかけたような黄色の斑点があり、独特の美しさをもつ。

活動するのは主に夜間と薄暗い雨の日など。

日中は岩や倒木の陰などに隠れて休み、薄暗くなってから活動をはじめ、ミミズやナメクジ、クモ、小型昆虫を捕まえて、食べる。

親はほとんどの時期を陸上で生活しているが、繁殖期になると産卵場となる水辺へ移動する。

流れのある渓流の源流部で産卵し、厚い外皮に包まれた卵のう(複数の卵を包んでいる袋)を地表下の岩肌などに産み着ける。

卵のうの外皮は青みがかった蛍光色を発する。

全長|約10~18センチ

季節|通年 -

アズマヒキガエル ヒキガエル科

アズマヒキガエル ヒキガエル科

アズマヒキガエル ヒキガエル科 北海道の一部(人為分布)、本州の東北地方から日本海側の近畿地方、山陰地方北部、紀伊半島の一部に分布。

北海道の一部(人為分布)、本州の東北地方から日本海側の近畿地方、山陰地方北部、紀伊半島の一部に分布。

平野から山地の森林などのほか、寺社や民家の庭にも生息しており、いわゆる「がま」として古くからなじみが深い。

生息地域によりサイズに違いがあり、東北地方などの寒冷地では小さく、温暖な地域だと大きくなる傾向がある。

体色も個体差が大きく、基本は茶褐色だが、赤みの強いもの、黄色が強く出たものなどがいる。

ほとんど飛び跳ねず、移動するときはほとんど歩いて移動する。

肉食性で昆虫やクモ、ミミズなどを食べる。

背面にある大小のいぼ状の隆起から分泌される白い粘液は有毒である。

体長|約9~17センチ

季節|4~10月頃 -

ヤマアカガエル アカガエル科

ヤマアカガエル アカガエル科

ヤマアカガエル アカガエル科 本州、四国、九州、佐渡島に分布。

本州、四国、九州、佐渡島に分布。

平野の水田や池、湿地帯から標高1000メートル級の山林まで生息域が広く、各地でよく見られるポピュラーなカエル。

体色は個体によってかなり差異があるが、総じてその名前のとおり赤みが強く、背面は赤褐色から暗褐色、体の横や前足、太ももあたりがうすい赤からだいだい色をしている。

ミミズ、ナメクジ、小型の昆虫を捕まえて食べる。

ちょっと変わった習性としてあげられるのが、冬眠の仕方であり、ほかの多くのカエルと同様に土に潜るものもいるが、池の水底や渓流の石の下に潜り、水中で越冬するものもいる。

体長|約4~8センチ

季節|3~10月頃 -

タゴガエル アカガエル科

タゴガエル アカガエル科

タゴガエル アカガエル科 本州、四国、九州、五島列島に分布。

本州、四国、九州、五島列島に分布。

山地の森林や渓谷などをすみかにしている。

体色は黄土色から赤褐色に近いものまで、かなり個体差が激しい。

昆虫、クモ、陸上で生活している貝類などを主食としている。

オスは鳴のう(めいのう:鳴き声を反響させるための袋)をもち、繁殖期になると低音で独特の鳴き声を響かせるが、小型のカエルである上、岩の隙間などに潜んでいることが多いので姿をみることは難しい。

2~3月が繁殖期で、ほかのカエルに比べて大きめの卵を産み、ふ化したオタマジャクシは卵黄の栄養だけで成長し、カエルとなって陸へとあがる。

名前は明治時代の著名な両生類学者である田子勝弥氏にちなんでいる。

体長|約3~5センチ

季節|3~10月頃 -

カジカガエル アオガエル科

カジカガエル アオガエル科

カジカガエル アオガエル科 本州、四国、九州、五島列島に分布。

本州、四国、九州、五島列島に分布。

川の上流域から中流域及びその周辺の森林に生息している。

体色は灰色から茶褐色で暗色の斑紋があり、主な生活場所である河川の石の上などでは保護色となり、じっとしていると見つけるのが難しい。

カエルのなかでも特筆すべき美声の持ち主とされ、「フィフィフィフィ、フィー」といった鳴き声は古くから人々に愛されてきた。

これが鹿の鳴き声に似ているというので「河鹿(かじか)」の名がある。江戸時代には盛んに飼育され、「河鹿かご」という飼育器具も作られた。

雌雄の体格差が大きく、メスの体長はオスの2倍ちかくある。

※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。

体長|約5~7センチ

季節|4~10月頃 -

モリアオガエル アオガエル科

モリアオガエル アオガエル科

モリアオガエル アオガエル科 本州、四国、九州と、五島列島などに分布。

本州、四国、九州と、五島列島などに分布。

名前が示すように森林に生息し、成体はほぼ樹上のみで生活する。

池のある寺社の林などにすみついていることもあり、多くの生息地で天然記念物に指定されている。

体色は背面が濃い緑色で、緑一色のものと、赤褐色の斑紋をもつものとがいる。

シュレーゲルアオガエルに似るが、モリアオガエルの方が体は大きく、瞳のまわりの色が赤いことで区別できる。

オスは「コココ」「カッカッカ」といった声で鳴く。

4月の下旬から7月にかけて、水のある場所の上に突き出た枝などに、1頭のメスと数頭のオスで産卵を行ない、メレンゲ状の泡に包まれた卵を産む。

卵は7日から10日でふ化してオタマジャクシとなり、下にある水の中に落ちる。

※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はもっと大きく、具体的な形でない模様を指しています。

全長|オス約40~60ミリ、メス約50~75ミリ

季節|4月~10月頃 -

シュレーゲルアオガエル アオガエル科

シュレーゲルアオガエル アオガエル科

シュレーゲルアオガエル アオガエル科 本州、四国、九州、五島列島に分布。

本州、四国、九州、五島列島に分布。

平野から丘陵地の湿地や水辺、特に水田に多く生息している。

少し変わっているこの名前は、オランダのライデン王立自然史博物館館長を務めたドイツの動物学者ヘルマン・シュレーゲルにささげられたもの。

体色は腹部をのぞいて鮮やかな黄緑色。

よく似たニホンアマガエルとは、顔がややとがり気味なことと、目を通る黒い線がないことで区別できる。

昆虫やクモ、ムカデなどを捕食する。多くのカエルは水中を産卵場所にするが、シューレゲルアオガエルは水辺の土に穴を掘り、その中に産卵する。

卵はメレンゲ状の泡に包まれており、ふ化すると雨水とともに水辺へと流れ込むようになっている。

体長|約3~5センチ

季節|4~10月頃 -

ニホンアマガエル アマガエル科

ニホンアマガエル アマガエル科

ニホンアマガエル アマガエル科 南限は屋久島まで、日本全国に分布しているもっともポピュラーなカエル。

南限は屋久島まで、日本全国に分布しているもっともポピュラーなカエル。

平地や低山の水辺を主なすみかにしている。

体の背面は通常あざやかな緑色だが、周囲の環境や状況によって茶や灰褐色などに変えることが可能。

「グワッ、グワッ、グワッ」とのどにある

鳴のう(めいのう:鳴き声を響かせるための袋)を風船のようにふくらませながら鳴く。

昆虫やクモなどを主に食べる。

かわいらしいのでついふれてみたくなるが、皮ふの毒性が強く、アマガエルをさわった手でそのまま目をこすったりすると、かなり痛むので注意しなくてはならない(他の両生類も同様)。

オタマジャクシは左右の眼がかなり離れており、他種のカエルの幼生とすぐ区別できる。

体長|約3~4センチ

季節|4~10月頃 -

ウグイ コイ科

ウグイ コイ科

ウグイ コイ科 北海道から九州までのほぼ全土の河川に分布。

北海道から九州までのほぼ全土の河川に分布。

川の上流域から河口付近、あるいは湖や沼など、生息域は非常に幅広い。

また、ほかの魚ではまず生きることのできない酸性の水域にも棲息している。

一生を河川で過ごす淡水型と、海へ出る

降海型(こうかいがた)がいる。「アカハラ」「イダ」など各地方でいろいろな呼び名があり、東京では「ハヤ」の名で親しまれている。

水生昆虫、水底のコケ、魚卵などを食べる雑食性。

産卵期を迎えると婚姻色(繁殖期に現れる体色)を示し、鮮やかな朱色と黒のストライプ模様が交互にくっきりと並び、非常に美しい。

全長|約30センチ前後

季節|通年 -

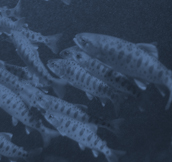

ヤマメ サケ科

ヤマメ サケ科

ヤマメ サケ科 「ヤマメ」というのは魚種名ではなく、サクラマスのうち、海に下らず河川に残留するタイプを指す。

「ヤマメ」というのは魚種名ではなく、サクラマスのうち、海に下らず河川に残留するタイプを指す。

北海道、神奈川より北の本州、瀬戸内海側を除く四国、九州の一部の河川に分布。

夏でも20℃を超えない水のきれいな川の上流域に棲息し、水生昆虫や川に落ちた昆虫、甲殻類、魚類などを餌にしている。

6~12個の大きな斑点模様(パーマークとよばれる)が体側に並び、中央はうっすらと赤みがかってとても美しく「渓流の女王」とも称される。

よく似たアマゴはサツキマスの河川残留型で、体側面に朱色の斑点が並ぶことで区別できる。

※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。

全長|約30センチ前後

季節|通年 -

コガタコガネグモ コガネグモ科

コガタコガネグモ コガネグモ科

コガタコガネグモ コガネグモ科 本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

平地から山地の雑木林や緑地に生息する。

頭胸部と脚は茶褐色で、腹部の背面には黄色や褐色、白色の横帯が並び、褐色の帯には白い斑点がある。

コガネグモによく似ているが、名前が示すようにずっと小さく、体長は半分くらい(メスの場合。オスの大きさはあまりかわらない)。

木と木の間などに円形の網を張り、その中心部に「X」の形(不完全な場合もある)をした幅広の糸をつける。

これを「隠れ帯」といって、そこに脚を2本ずつ揃えてとまり、自分の姿をわかりにくくする。

臆病な性質で、危険を察知すると網からすばやく飛び降りて草むらなどに隠れる。

体長|メス約8~12ミリ、オス約4~5ミリ

季節|7~10月頃 -

ヤマオニグモ コガネグモ科

ヤマオニグモ コガネグモ科

ヤマオニグモ コガネグモ科 北海道、本州、四国、九州に分布。

北海道、本州、四国、九州に分布。

低山地から山地の雑木林や緑地に生息する。

体色は暗褐色で、後端がとがった卵形をした腹部の背面には茶や白の斑点がまじり、独特の模様を持つ。

脚には白と黒の部分が交互に並ぶ。

その名のとおり、主に山間部を棲みかにするオニグモの仲間で、高尾山では夏から秋にかけて林道や林の周辺などでよく見られる。

2メートルほどの間隔の木の間に大きな円形の網を張り、セミなどの大型の昆虫も餌にする。

網から離れ、糸の付け根の木や草に身を隠していることもある。

体長|メス約17~20ミリ、オス約8~13ミリ

季節|6~9月頃 -

ワキグロサツマノミダマシ コガネグモ科

ワキグロサツマノミダマシ コガネグモ科

ワキグロサツマノミダマシ コガネグモ科 北海道、本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

北海道、本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

平地から山地にかけての林や緑地、庭園などに生息する。

腹部の背面が明るい黄緑色をしているのが特徴で、腹部の形はオスでは卵形、メスはより円形に近い。

近い種類のサツマノミダマシ(京都府と福井県の一部で使われるハゼの実の別名「サツマの実」に似ていることから名づけられた)に対し、腹部の側面が暗褐色をしていることから「脇黒」とつけられている。

樹木や草の間に円形の網を張るが、夜行性で昼間は網の近くの葉の裏などに隠れていることが多い。

体長|メス約7~10ミリ、オス約6~8ミリ

季節|7~9月頃 -

ジョロウグモ ジョロウグモ科

ジョロウグモ ジョロウグモ科

ジョロウグモ ジョロウグモ科 本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

平地から山地の雑木林や緑地などに生息し、人家や公園などでもよく見られる。

メスは腹部に黄色と暗青色のしま模様があり、成体では腹部の末端が赤くなる。

オスはメスに比べてかなり小さく、体色は赤褐色。

メスの派手な体色などから毒があるように思われていることもあるが、人体に影響するほどの毒はない。

樹木の枝の間などに円形の網を張る。

かなり離れた木の間に網を張ることがあり、また網の前後にも糸を張るので、気づかずに網をかぶってしまうことがある。

成体で網を作るのはメスのみで、オスはメスの張った網を訪れ、ときに多数が同居することもある。

体長|メス約20~30ミリ、オス約6~10ミリ

季節|9~11月頃 -

カタハリウズグモ ウズグモ科

カタハリウズグモ ウズグモ科

カタハリウズグモ ウズグモ科 北海道、本州、四国、九州に分布。

北海道、本州、四国、九州に分布。

平地から山地の雑木林や緑地、都市部の公園などに生息する。

5ミリほどの小さなクモで、あまり日の当たらない林内や下草の間などを好む。

体色は明るい褐色で、腹部に白い斑点が並ぶ。初夏のころから姿を見せ、植物と植物の間などを使い、地面に対してややななめになった円形の網を張る。

網の中心部には白いうず巻き状の模様(隠れ帯)があってよく目立つが、クモ自身の姿はわかりにくくなる。

「渦(うず)グモ」の名もこれが由来となっている。

体長|メス約4~6ミリ、オス約4~5ミリ

季節|6~8月頃 -

コアシダカグモ アシダカグモ科

コアシダカグモ アシダカグモ科

コアシダカグモ アシダカグモ科 本州、四国、九州と、西表島に分布。

本州、四国、九州と、西表島に分布。

平地から山地の樹林や崖地、洞窟などに生息する。

日本産のクモのなかでは大型で、体色はくすんだ茶褐色から暗褐色。

腹部の後方に白または黄色の三角形の模様がある。8本の脚には中央が白い黒色の斑点が複数並ぶ。

よく似たアシダカグモが、家屋内などに棲みつくことが多いのに対し、野外で過ごす傾向が強い(灯火に集まる昆虫を求めて、建物内に入ることはある)。

日中はたいてい樹皮下の隙間や岩の陰などに身を潜めており、夜になると活動をはじめ、ガやゴキブリなどの昆虫を捕らえて食べる。

網を張るのではなく、歩き回って獲物を求める。

体長|メス約20~25ミリ、オス約16~20ミリ

季節|通年 -

アオグロハシリグモ キシダグモ科

アオグロハシリグモ キシダグモ科

アオグロハシリグモ キシダグモ科 北海道、本州、四国、九州に分布。

北海道、本州、四国、九州に分布。

平地から山地の沢沿いの林や草むら、崖地、水田の周辺などに生息する。

メスの成体は日本産のクモのなかではかなりの大型で、体色は青みがかった暗褐色。

腹部の後方はやや明るい褐色で、脚には白い斑点が規則的に並ぶ。

巣をはって獲物をとらえるのではなく、いろいろな場所を歩き回りながら、獲物を求める。

地表や植物の上で待ち伏せし、近くにきた昆虫などを捕らえて食べる。

メスは産んだ卵を糸でくんで球状にし、腹部にかかえて持ち運ぶ。

体長|メス約22~27ミリ、オス約12~15ミリ

季節|6~9月頃 -

スジアカハシリグモ キシダグモ科

スジアカハシリグモ キシダグモ科

スジアカハシリグモ キシダグモ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の樹林、雑木林、緑地などに生息する。

北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の樹林、雑木林、緑地などに生息する。

その名のとおり、頭胸部から腹部にかけての背面に赤褐色の太いすじが入っており、その両側は白くふちどられる。

ふだんは巣をはることはなく、草や樹木の葉の上などにいて、アブやハエなどの昆虫が寄ってくるのを待ち伏せし、すばやい動きで捕らえて食べる。

メスはボール型の卵のうを口器で抱えるように持ち運び、ふ化が近くなると不規則な網をはって、その中でしばらくの間、子グモの面倒を見る。

体長|メス約11~15ミリ、オス約10~11ミリ

季節|7~10月頃 -

オナガグモ ヒメグモ科

オナガグモ ヒメグモ科

オナガグモ ヒメグモ科 本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

低山地から山地の雑木林や緑地などに生息する。

腹部が非常に細長く、一般的なクモの姿からはかけ離れている。

春先から夏にかけて里山や森林内でよく見られるが、脚を伸ばすと1本の棒のようになり、クモだと気づかれないことも多い。

昆虫のナナフシとカン違いされることもあるが、ナナフシのような体節はない。

体色は緑色になるものと褐色になるものの2タイプがいる。

性質も少し変わっていて、枝の間などに数本の糸をひいただけの簡易な網を張り、そこに糸をつたってやってきたほかのクモをすばやく捕獲して食べてしまう。

大きさ|メス約20~30ミリ、オス約12~25ミリ

季節|5~8月頃 -

ワカバグモ カニグモ科

ワカバグモ カニグモ科

ワカバグモ カニグモ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の雑木林や緑地に生息する。

北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の雑木林や緑地に生息する。

都市部でも植物の多い場所でよく見られる。

体色はその名が示すように、若葉のような鮮やかな緑色。姿を見せるのも、5~6月の若葉のころからが多くなる。

成熟したオスは頭胸部の前方や脚の基部が赤みがかる。

メスは全身が緑色のまま。日中に、樹木や草の葉の上で獲物を待ち伏せし、近くにきたハエやハムシなどの小型の昆虫を捕らえて食べる。

前のニ対の脚が長く、それを左右に大きく広げた姿がカニを思わせることから「カニグモ科」というグループに分類されるが、その多くの種類は腹部がまるい形をしているのに対し、腹部が細長い。

体長|メス約9~12ミリ、オス約7~11ミリ

季節|4~10月頃 -

ネコハエトリ ハエトリグモ科

ネコハエトリ ハエトリグモ科

ネコハエトリ ハエトリグモ科 北海道、本州、四国、九州に分布。

北海道、本州、四国、九州に分布。

平地から低山地の雑木林や緑地に生息する。

都市部の人家の庭先や公園などでもふつうに見られるクモのひとつ。

餌を求めて家の中に入ってくることもある。

体長1センチに満たない大きさで、オスは頭胸部が黒く、腹部は茶褐色で中央に黒い模様が入る。

メスは体全体が明るい褐色の毛でおおわれている。

地表や草の上を歩きまわり、ときにピョンと跳ねながら移動して、餌となる昆虫などを探す。

網は張らないが、移動の際には糸を出しており、高い位置からぶら下がったり、たぐって元の場所に戻ったりする。

「ハエ捕り」の名のとおり、ハエなどの小型昆虫を捕らえて食べる。

体長|メス・オスとも約7~8ミリ

季節|4~8月頃 -

アリグモ ハエトリグモ科

アリグモ ハエトリグモ科

アリグモ ハエトリグモ科 北海道、本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

北海道、本州、四国、九州と、南西諸島に分布。

平地から山地の林や緑地に生息する。

体色は黒褐色か赤褐色で、姿や動きがアリにそっくりなことから、この名前がある。

よく見ると、アリは脚が三対なのに対し、クモは四対なので区別できるが、第一脚を触角のように見せかけることもあり、なかなか難しい。

網は張らず、ふだんはさまざまな樹木や草花の葉の上を歩きまわりながら、小型の昆虫を捕らえて食べる。

危険を察知すると葉から跳びおりて、茂みなどに隠れる。

オスは成熟するにしたがって、上あごが大きく発達し、前に突き出して目立つようになる。

メスは葉の裏に糸で産室を作り、卵を産む。

体長|メス約7~8ミリ、オス約5~6ミリ

季節|6~8月頃 -

オオナミザトウムシ カワザトウムシ科

オオナミザトウムシ カワザトウムシ科

オオナミザトウムシ カワザトウムシ科 北海道、本州、九州に分布。低山地から山地にかけての森林中に、比較的ふつうに生息している。

北海道、本州、九州に分布。低山地から山地にかけての森林中に、比較的ふつうに生息している。

ザトウムシは豆粒のような体と、不釣り合いなほどに長い8本の脚を持つ生き物で、クモの仲間だと思われることが多いが、頭胸部と腹部のあいだにくびれがなく(体がひとつに見える)、糸を出すこともない。

眼は2個ある。オオナミザトウムシは脚を広げると大人の手のひらよりも大きく、若い個体では体の横しま模様がはっきりしているが、成熟すると白い腹面以外はほぼ全体が黒くなる。

高尾山ではほぼ全域で、樹幹や草の上でよく見られる。

晩秋には寄り添っている雌雄や、地表をよろよろと歩く姿をよく見かける。

小さな昆虫やミミズ、地表に落ちて発酵した水気の多い果実などを食べる。

体長|約6~12ミリ

季節|7~11月頃 -

アカサビザトウムシ カワザトウムシ科

アカサビザトウムシ カワザトウムシ科

アカサビザトウムシ カワザトウムシ科 本州、四国、九州と、屋久島などに分布。

本州、四国、九州と、屋久島などに分布。

低山地から山地にかけての森林にふつうに生息。

体色は地域によって大きく違いがあるが、高尾山を含め関東地方で見られるものは体全体が赤さび色となる「関東型」。

背面はやや黒く、そのほぼ中央に1本の黒くて長い針状のとげをもつのが特徴。

成体は7月から出現し、盛夏に林内の樹幹や草の上を歩いている姿をよく見かける。

高尾山にいるザトウムシではオオナガザトウムシも背に1本のとげをもつが、こちらは体長が7~10ミリで、体は細長くて全体が黒く、アカサビザトウムシよりも体に対して脚が太く短めなので区別できる。

どちらも、背のとげは幼体には見られない。

体長|約4~6ミリ

季節|7~10月頃 -

モエギザトウムシ カワザトウムシ科

モエギザトウムシ カワザトウムシ科

モエギザトウムシ カワザトウムシ科 北海道、本州、四国、九州に分布。

北海道、本州、四国、九州に分布。

平地から山地にかけての森林の樹幹や草の上、笹原などに見られる。

体が小さくきゃしゃに見えるが、他のザトウムシよりもやや乾燥に強く、雑木林などの二次林的な環境によく出現する傾向がある。

体は丸く、若いときには美しい黄緑色(もえぎ色)だが、やがて明るい褐色となる。

脚は暗褐色で、関節の近くが白く、暗い林内などを歩いていると体と脚の白い部分だけが目立つ。

まれに1本の短いとげをもつ場合もある。モエギザトウムシとオオナミザトウムシ、アカサビザトウムシの長脚のザトウムシ3種はいずれも年に1回発生し、地中に産み付けられた卵で越冬する。

幼体は春から出現するが、はじめは地表近くの落葉層で過ごすので目につきにくい。

成長につれて樹幹や草の上にあがり、登山中に見かける機会も増える。

体長|約3~4ミリ

季節|8~11月頃 -

アオズムカデ オオムカデ科

アオズムカデ オオムカデ科

アオズムカデ オオムカデ科 本州、四国、九州に分布。平地から山地のあまり日の当たらない雑木林や緑地に生息する。

本州、四国、九州に分布。平地から山地のあまり日の当たらない雑木林や緑地に生息する。

住宅地近くにも多く、人家にはいってくることもある。

体色は暗緑色で、頭部と胴がほぼ同じ色。

脚は黄褐色から赤色で、先端付近はやや緑色がかる。

昼間は倒木の陰や草が生い茂った場所の土中、落ち葉や石の下などに隠れていることが多いが、まれに葉や枝の先にいることもある。

夜になると活動をはじめ、ゴキブリやコオロギなどの昆虫やクモを鋭い牙でとらえて食べる。

牙には毒があり、咬まれると激痛が走り、腫れてしまうので注意が必要である。

地面に置いた荷物の下にもぐりこむこともある。

メスは卵を腹部に抱えて保護し、子供が自力で餌を捕獲できるまで守り続ける習性がある。

体長|約75~100ミリ

季節|7~9月頃 -

タマヤスデの一種 タマヤスデ科

タマヤスデの一種 タマヤスデ科

タマヤスデの一種 タマヤスデ科 本州、四国、九州に分布。

本州、四国、九州に分布。

平地から山地のあまり日の当たらない雑木林や緑地に生息する。

朽ち木(くちき)や落ち葉の下など、湿りけのある場所を好み、都心部でも、樹木の多い公園や神社によくいるヤスデの仲間だが、あまり知名度がないためダンゴムシと混同されていることが多い。

体色は光沢のある黒褐色で、体節ごとにふちが白く、全体としてしま模様となっている。

敵に襲われたりすると体を丸め、頭部も隠して完全な球形になることからその名がある。

球形になることではダンゴムシの方が有名だが、ダンゴムシは体を丸めたときに頭が完全に隠れることはない。

ほかのヤスデ類と同様に、ひとつの体節に二対4本の脚を持つ。高尾山では落ち葉がつもった場所に多く、腐葉土に含まれる腐植物を食べる。

体長|約7~8ミリ

季節|3~11月頃 -

サワガニ サワガニ科

サワガニ サワガニ科

サワガニ サワガニ科 本州、四国、九州と、佐渡島、隠岐島、種子島、屋久島などの島に分布。

本州、四国、九州と、佐渡島、隠岐島、種子島、屋久島などの島に分布。

低山地から山地の渓谷や沢、岩や倒木の多い湿地などに生息する。

河川の上流域から中流域の清浄な水辺を好む淡水性のカニで、水中の小石の下や朽ち木の陰などに潜む。

体色は紫黒色、赤褐色、灰青色の3型があり、地域によって異なる。

高尾山で見られるものは背の甲らが褐色ではさみ脚が濃い

橙黄色(とうこうしょく:赤みがかった黄色)になるものが多い。

ほぼ夜行性だが、雨やくもりの日には水辺からはなれた登山道を歩いていることもある。

雑食性で、小型の昆虫やカタツムリ、ミミズ、水辺の植物や落ち葉などを食べる。

メスは夏に50粒ほどの卵を産み、卵を腹部にかかえて、子ガニがふ化するまで保護する。

冬が近くなると、流れの中の石の下にもぐり、そこで越冬する。

体長|約20~30ミリ(甲らの幅)

季節|3~11月頃 -

ヤツワクガビル クガビル科

ヤツワクガビル クガビル科

ヤツワクガビル クガビル科 本州に分布。低山地から山地の水辺に近い森林に生息する。

本州に分布。低山地から山地の水辺に近い森林に生息する。

大きいものでは、体を伸ばしたときの体長が40センチ以上にもなる大型の陸性のヒル。

クガは「陸上」を意味する古い言葉で、ヤツワは体の中央部の体節(体を構成する、構造上のまとまり)の表面が、八つの輪(体表にあるしわ)に分かれていることに由来する。

体色は生息地により違いがあるが、高尾山で見られるものはオレンジがかった黄色で、背面中央に黒い模様が入る。

適度に湿りけのある場所を好み、渓流沿いの石の下や落ち葉の下などによくいる。

雨の日や地表がぬれているときなどは、林道に出てくることも多い。

肉食性で、ミミズを主な餌にしており、自分よりも大きいミミズでも、先端部にある口から丸飲みにしてしまう。

一般に知られるヒルとは違い、血を吸うことはないので人間に対しての害はない。

体長|約10~40センチ

季節|通年