展示されている動植物

四季折々の美しい草花を閉じ込めたアクリル封入展示や、多種多様な昆虫を一同に並べた巨大標本展示。さらには、動物剥製を壁面に配し、ムービーとともに高尾山の魅力をダイナミックに魅せる「NATURE WALL」など、TAKAO599MUSEUMには、豊かな環境の中で生活を営む生物たちにいつでも出会える、工夫を凝らした展示を常設しています。

-

ヤブサメ ウグイス科

ヤブサメ ウグイス科

ヤブサメ ウグイス科 春に、冬の間を過ごしてきた東南アジアから帰ってくる。

春に、冬の間を過ごしてきた東南アジアから帰ってくる。

笹が茂っているうす暗い林で暮らし、あまり茂みから出てこないので見つけにくい鳥でもある。

繁殖期以外は単独で行動するものが多く、茂みの中や地上を跳ね歩き虫やクモを探して食べる。

その動きはまるでネズミのようにも見える。

オスとメスは同色。

体は茶色で、頭部に白いまゆ毛のような帯があり、尾羽根は短い。

5月から7月頃、繁殖期にオスは「シンシンシン」と虫の音のような声で鳴き、縄張りの中では「チャッチャッ」と警戒音を出す。

木の根元や地面のくぼみにコケや落ち葉を集めてカップ状の巣をつくり、1回におよそ5~7個の卵を産む。

秋、子育てが終わると南へ渡っていく。

大きさ|約11センチ

季節|4月~9月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

エナガ エナガ科

エナガ エナガ科

エナガ エナガ科 日本で一番くちばしが短い鳥。

日本で一番くちばしが短い鳥。

小さな丸い体に長い尾羽根がよく目立つ。

オスとメスは同色。白い頭で目の上には黒い帯がある。

肩には淡いぶどう色の羽が混じっている。

平地から山地のマツ林などで暮らし、木の多い住宅地や公園でも見られる。

「ジュリ、ジュリ、ツリリ、チーチー」と繁殖期に関係なく1年中さえずっている。

繁殖期以外は小さな群れをつくって生活し、シジュウカラなど他の鳥と一緒に群れることもある。

枝先で虫やクモ、木の実を食べる。

また、春先にはカエデなどの樹液も飲む。

繁殖期は2月から6月頃。

木の枝にクモの糸でコケを貼り付けた楕円形の巣をつくり、1回におよそ7~12個の卵を産む。

大きさ|約14センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

センダイムシクイ ムシクイ科

センダイムシクイ ムシクイ科

センダイムシクイ ムシクイ科 春に、冬の間を過ごしてきた東南アジアから飛んでくる。

春に、冬の間を過ごしてきた東南アジアから飛んでくる。

低い山のコナラやカエデなどの落葉広葉樹が広がる林で生活しているが、春と秋の時期には、公園や住宅地でも見ることができる。

オスとメスは同色。

頭から背中にかけて暗い緑色、目の上にはまゆのような白く長い線がある。

枝の上でたえず体を動かし、葉先にとまっては葉や枝についている虫やクモを捕って食べている。

5月から6月頃、繁殖期になるとオスは「チョチョビィー」とさえずり、それが「焼酎一杯ぐぃ~」とも聞こえる。

林の中の地面や土手のくぼみなどに枯れ草や落ち葉を集めて、入口が斜めに空いたボール状の巣をつくり、1回におよそ5~6個の卵を産む。

大きさ|約13センチ

季節|4月~9月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

メジロ メジロ科

メジロ メジロ科

メジロ メジロ科 平地から低い山の林に暮らし、公園や庭園、家の庭にもやってくる。

平地から低い山の林に暮らし、公園や庭園、家の庭にもやってくる。

オスとメスはほぼ同色。

頭から背中にかけて黄緑色で目のまわりの白いリングがよく目立つ。

1年中ペアで生活するものが多く、木々の間を軽快に動いては、クモやアブラムシなどを食べる。

花の蜜や花粉も大好物で、ツバキやサクラ、ウメなどの花に集まり蜜を吸い、花粉を食べる。

そのときメジロの顔や体にはたっぷりと花粉がつくために、受粉させる役割を果たしている。

繁殖期は4月から6月頃。

低い木の枝にコケや草の茎をクモの糸でくっつけたカップ状の巣をつくり1回におよそ3~5個の卵を産む。

大きさ|約12センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

ヒレンジャク レンジャク科

ヒレンジャク レンジャク科

ヒレンジャク レンジャク科 10月頃、シベリアの繁殖地から冬を越すために日本に渡ってくる。

10月頃、シベリアの繁殖地から冬を越すために日本に渡ってくる。

低い山の林で暮らし、市街地の公園などでもよく見られる。

見た目はキレンジャクとそっくりで、頭には冠のような羽根があり、体の色も赤みがかった茶色をしている。

鳴き声も「チリチリチリ」とよく似ている。

見分けるポイントは、ヒレンジャクの体の方が少し小さいことと、黒い尾羽根の先に赤い帯があるところである。

いつも群れになって行動し、1本の木に集団でとまっている。

電線に並んでとまることも多く、飛ぶときは一斉に飛び立っていく。

木の実を好むが、空中で虫も捕まえて食べる。

5月下旬頃、夏を迎える前に北へと向かう。

大きさ|約18センチ

季節|10月~5月頃

冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥) -

シロハラ ツグミ科

シロハラ ツグミ科

シロハラ ツグミ科 冬を越すために渡ってくる鳥で、ロシアと中国東北部の国境を流れるウスリー川流域や朝鮮半島が生まれ故郷。

冬を越すために渡ってくる鳥で、ロシアと中国東北部の国境を流れるウスリー川流域や朝鮮半島が生まれ故郷。

日本では平地から山の林で暮らし、木の多い公園や果樹園にも姿を見せる。

いつもうす暗い林の地面を跳ね歩き、開けたところには余り姿を見せない。落ち葉の下や土の中からミミズや昆虫の幼虫を探し、木の実も食べる。

オスとメスはほぼ同色。

頭がグレーで背中は暗い緑色をおびたこげ茶色。

腹はグレーでその中心あたりがシロハラの名前どおりに白く際立っている。

「キョキョキョ」と鳴き、飛び立つとき「ツィー」と大きな声を出す。

春には北へと帰っていくが、長崎県の対馬で繁殖するものもいる。

大きさ|約25センチ

季節|11月~3月頃

冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥) -

ツグミ ツグミ科

ツグミ ツグミ科

ツグミ ツグミ科 秋に繁殖地のシベリアから大群で日本に渡ってくる冬鳥の代表格。

秋に繁殖地のシベリアから大群で日本に渡ってくる冬鳥の代表格。

日本各地にちらばって、林、畑、川原、公園や住宅地のエサ台にも飛んでくる。

よく茂った林ややぶをねぐらに暮らし、渡って間もないころは群れをつくるが、冬になると1羽で行動するものが多い。

地面の上を跳ね歩いては、立ち止まって胸を張る。

ツグミはよくこのような動作を繰り返しながらエサを探す。

落ち葉や土をほじってミミズや昆虫の幼虫を捕まえ、カキなどの果実やピラカンサの実を好んで食べる。

「キュキュ」と続けて鳴き、秋の渡りのころは「ツィー」と飛びながら鳴く。

春にはまた群れをつくり、子育てのために北へと帰っていく。

大きさ|約24センチ

季節|10月~4月頃

冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥) -

ルリビタキ ヒタキ科

ルリビタキ ヒタキ科

ルリビタキ ヒタキ科 オスは頭から尾にかけての青い羽根が美しく、わき腹のオレンジ色が印象的。

オスは頭から尾にかけての青い羽根が美しく、わき腹のオレンジ色が印象的。

メスは体全体が緑色をおびた茶色をしている。

季節によって生活場所を変える鳥で、春から夏は子育てのため標高1,500メートルくらいの山の針葉樹林で暮らしている。

冬が近づくと低いところにおりてきて、高尾山のような森林や木の多い公園などに姿を見せる。

1羽で行動することが多く、オス・メスともに縄張りをつくり活動。

虫やムカデ、クモなどを捕り、冬は木の実もよく食べる。

6月から8月頃の繁殖期にオスは高い枝にとまり「ピチチュリ、ヒョロロ」とさえずる。

倒れた木の根元などにコケや枯れ葉を集めたカップ状の巣をつくり3~5個の卵を産む。

大きさ|約14センチ

季節|11月~3月頃

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥)鳴き声を聞く

-

ジョウビタキ ヒタキ科

ジョウビタキ ヒタキ科

ジョウビタキ ヒタキ科 秋、繁殖地のシベリアから日本へ渡ってくる。

秋、繁殖地のシベリアから日本へ渡ってくる。

低い山の林、川原、公園など明るく開けた場所で冬を過ごす。オスは頭と首の後ろが銀色、腹部のオレンジ色がよく目立つ。

メスにも尾羽根にオレンジ色がまじるが、全体的にグレー。

渡ってきて間もないころは、よく枝や杭の上など目立つところにとまって「ヒィヒィ」と鳴いて縄張りを宣言する。

おじぎをしてから尾をふり「カッカッ」という声もよく出す。

この声が火打石をたたく音に似ていることから「ヒタキ」の名が付けられた。

1羽で行動することが多く、虫やクモを捕り、生け垣のマサキやピラカンサの実を食べる。春先には子育てのため北へ帰っていく。

大きさ|約14センチ

季節|10月~4月頃

冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥) -

キビタキ ヒタキ科

キビタキ ヒタキ科

キビタキ ヒタキ科 春に東南アジアから日本に飛んでくる。

春に東南アジアから日本に飛んでくる。

平地から山にかけての高い木が多い林で暮らす。

オスはその名のとおり、のどから胸にかけて明るい黄色がよく目立つ。

メスは頭から背中にかけて緑がかったグレーで地味である。

木の枝にとまり、あまり活発には動かずに枝や葉についた虫やクモを食べるが、ときには空中で飛んでいる虫を捕る。

5月から7月頃の繁殖期に、オスは「ピッコロロ」「ツクツクオーシ」などいろいろなバリエーションでさえずり、他の鳥の鳴きまねもうまい。

木の穴、建物の軒下や戸袋などに落ち葉やコケを集めて巣をつくり、4~6個の卵を産む。

春と秋の渡り(季節的によって生息地を移動すること)の時期には、都会の公園でも見ることができる。

大きさ|約15センチ

季節|4月~9月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥)鳴き声を聞く

-

オオルリ ヒタキ科

オオルリ ヒタキ科

オオルリ ヒタキ科 春に東南アジアから日本に帰ってくる。

春に東南アジアから日本に帰ってくる。

山の森林に暮らし、湖や沼、渓流に近い林に多く暮らす。

オスは頭から尾にかけて、つやのある青色の羽根が鮮やか。

メスは淡い茶色をしている。繁殖期にオスは高い木のこずえで「ピーリーリー、チュービービー、ジジ」とさえずり、縄張りを宣言する。

その声はとても美しく、ウグイス、コマドリと並んで「日本三大鳴鳥」の一つに数えられている。

また、縄張りの中でオスは、さえずる場所をいくつか決めておいて、一定の時間ごとに移動して鳴く習性がある。

5月から7月頃、崖のくぼみにコケを集めて深いカップ状の巣をつくり、1回につきおよそ3~5個の卵を産む。秋には越冬地へと渡っていく。

大きさ|約16センチ

季節|4月~8月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥)鳴き声を聞く

-

キセキレイ セキレイ科

キセキレイ セキレイ科

キセキレイ セキレイ科 川、池、湖などの水辺に生息し、なかでも渓流沿いを好む。

川、池、湖などの水辺に生息し、なかでも渓流沿いを好む。

ときには都会の公園の池に姿を見せることもある。

細く、尾の長いスマートな体つきが特徴。

オスとメスはほぼ同色。

背中はグレーで胸は黄色。

のどは通常白いが、夏季のオスののどは黒い羽毛に変わる。

繁殖期以外は1羽で活動し、いつも尾羽根を上下に振りながら水辺をいそがしく歩きまわっている。

水中や岩かげにかくれている水生昆虫を見つけて食べ、空中で飛んでいる虫を捕ることもある。

4月から7月頃の繁殖期になると、オスは屋根や電線などにとまり「チチチッ」とさえずる。

岩のくぼみや軒下などに小枝や枯れ草を集めて巣をつくり、1回につきおよそ4~6個の卵を産む。

大きさ|約20センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥)鳴き声を聞く

-

セグロセキレイ セキレイ科

セグロセキレイ セキレイ科

セグロセキレイ セキレイ科 日本だけにいるセキレイの仲間。

日本だけにいるセキレイの仲間。

川の上流、池や湖の岸辺に多く暮らしている。

ハクセキレイと体の色がよく似ているが、黒い顔とまゆ毛のような白い線が見分けるポイント。

オスとメスはほぼ同色だが、オスの方が黒い部分の色が濃い。

日中は1羽かペアで過ごし、夜は小さな群れをつくって木や軒下などをねぐらにする。

尾羽根を上下に振りながら水辺をすばやく歩きまわり、ミミズや昆虫を見つけて食べる。

3月から7月頃、繁殖期になるとオスは「チョチョジョイジョイジョイ」とさえずる。

土手のくぼみや建物の隙間に枯れ葉を集めたカップ状の巣をつくり、4~5個の卵を産む。

子育てが終わってもペアで過ごし冬を越す。

大きさ|約21センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

イカル アトリ科

イカル アトリ科

イカル アトリ科 平地から低い山の林で暮らし、高尾山では1年中見ることができる。

平地から低い山の林で暮らし、高尾山では1年中見ることができる。

オスとメスは同色。

黒い頭と長い尾、太くて大きな黄色いくちばしがよく目立つ。

口笛のような鳴き声は「ツキ―(月)、ヒー(日)、ホーシー(星)」と聞こえることもあり、別名で「三光鳥」と呼ばれることがある(サンコウチョウの和名を持つのはカササギヒタキ科の別種)。

主に木の上で生活し、ムクノキやヌルデのやわらかい木の実や芽を食べる。

ときには地上を跳ね歩き草木の種をついばむこともある。

固い種は大きなくちばしで上手に割って食べる。

5月中旬から7月上旬頃が繁殖期。高い木の枝に茎や根を集めてカップ状の巣をつくり、3~4個の卵を産む。

秋から冬には、人里近くの雑木林や畑にもやってきてエサを探す。

大きさ|約23センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥)鳴き声を聞く

-

カシラダカ ホオジロ科

カシラダカ ホオジロ科

カシラダカ ホオジロ科 秋に繁殖地のシベリアから日本に飛んでくる。

秋に繁殖地のシベリアから日本に飛んでくる。

頭頂部の羽根が立って高く見えることから「頭高(かしらだか)」の名が付けられ、「モヒカン刈り」のようにも見える。

ホオジロとよく似ているが、頭を見ればすぐわかる。

オスは冬と夏で頭と顔の羽根の色が異なり、冬は頭とほおが茶色だが、夏になると頭は黒く、目の上に白い線が走る。

平地から山の川原、畑、雑木林で小さな群れをつくって暮らす。

近くに林がある開けたところに集まり、地上を跳ね歩きながら草木の種をついばむ。

おどろくと木の枝に飛び移り、頭の羽根を立てる。

「チッ」と小さな声で鳴き、春先にはヒバリのように「ピーチュク、ピーチュク」とさえずる。

大きさ|約15センチ

季節|11月~3月頃

冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥) -

アオジ ホオジロ科

アオジ ホオジロ科

アオジ ホオジロ科 季節によって住むところを変える鳥。

季節によって住むところを変える鳥。

秋になると暖かい地域を目指して南下し、高尾山には冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥)としてやってくる。

ホオジロの仲間は茶色っぽい体のものが多いが、アオジは黄色みをおびているところが特徴。

うす暗い雑木林や笹やぶ、アシ原(アシの群生する場所)などで小さな群れをつくって活動する。

地上をピョンピョン跳ね歩き、草木の種、虫やクモを探して食べる。繁殖期は5月から8月頃。

オスは「チョッピーチョ、チチチッー」と枝先でさえずり縄張りを宣言する。

地面に近い低い枝に枯れ草や茎を折り曲げてカップ状の巣をつくり、4~5個の卵を産む。

冬になるとエサを求めて、都会の公園の植え込みに姿を見せることもある。

大きさ|約16センチ

季節|11月〜4月頃

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥)鳴き声を聞く

-

クロジ ホオジロ科

クロジ ホオジロ科

クロジ ホオジロ科 春から夏は北海道や本州北部の平地や山で暮らし、秋に南下してくる。

春から夏は北海道や本州北部の平地や山で暮らし、秋に南下してくる。

高尾山には冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥)としてやってくる。

オスは体の全体が暗い灰色、メスは黒っぽい茶色をしている。

クロジの名前は、この体の色から付けられた。

いつもうす暗いところを好んで生活し、笹や草の茂みの中を動き回っている。

たまに林道にも出てくるが、危険を感じるとすぐに茂みの中に隠れてしまう、とても用心深い鳥である。

主に草木の種を食べ、虫やクモも捕まえる。

繁殖期は6月頃で、通常は明るいところに出てこないオスも枝先にとまって「ホーイチチチ」とさえずる。

笹やぶなどに落ち葉やつたを集めてカップ状の巣をつくり1回につきおよそ3~5個ほどの卵を産む。

大きさ|約17センチ

季節|11月~3月頃

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥)鳴き声を聞く

-

ニホンザル オナガザル科

ニホンザル オナガザル科

ニホンザル オナガザル科 本州、四国、九州に分布。

本州、四国、九州に分布。

青森県下北半島に棲む個体群(ある一定の範囲に生息する一種の生物の集まり)は、世界最北に生息するサルということから、「北限のサル」として有名。主に山地の森林に生息する。

高尾山にも野生のサルが生息していて、群れで山道近くに出てくることもある。

トレードマークは真っ赤な顔とお尻。通常、数頭のオスと、数十頭から数百頭にもなるメスと子の群れで生活し、1頭みかけると近くにほかのサルがいる可能性が高い。

食性は植物中心の雑食性。植物の葉や芽、果実、昆虫などを食べ、餌の少ない冬場は樹木の皮なども口にする。

口の中のほおの部分に「ほおぶくろ」と呼ばれるものがあり、食べ物をそこに入れて一時的に蓄えておくことが可能。

体長|約47~70センチ

季節|通年 -

ニホンイノシシ イノシシ科

ニホンイノシシ イノシシ科

ニホンイノシシ イノシシ科 本州の関東から西、四国、九州に分布。

本州の関東から西、四国、九州に分布。

冬に積雪の多い地域にはおらず、主に里山の雑木林や山地の森林に生息している。

毛色は灰褐色から薄い黒色、または茶色。

子供にはしま模様があり、「うり坊」と呼ばれる。

活動は主に夜で、突き出た鼻で地面を掘り返し、植物の根、昆虫、ミミズなどを食べる。

優れた嗅覚の持ち主で、地中に埋まった芋なども匂いをかぎわけ、探し当てる。

特異な習性として「ぬた(のた)打ち」という泥浴びがある。

水の貯まる窪地などにその場を作り、転げまわって泥を浴び、寄生虫を落とす。

高尾山の山道付近でも泥浴びをした「ぬた場」や土を掘り起こした跡を見ることができる。

体長|約140センチ前後

季節|通年 -

ニホンアナグマ イタチ科

ニホンアナグマ イタチ科

ニホンアナグマ イタチ科 本州、四国、九州に分布。

本州、四国、九州に分布。

主に低地から山地の森林に生息している。「むじな」の別名もあるが地方によってはタヌキをその名で呼ぶことから、混同されている場合も多い。

見た目や習性は似ているが、タヌキはイヌ科で実際はさほど近縁ではない。

また、クマとつくがクマの仲間でもない。

名前が示すように穴掘りを得意とし、頑丈な爪をもった前足で10~20メートルにもなる長いトンネルを地中に掘り、そのところどころに巣を作る。

昼間はほとんど巣穴の中で休み、夜になると活動をはじめる。

活発に野山を歩き回り、ドングリや果実、ミミズ、昆虫、カエル、カタツムリなどを食べる。

体長|約44~68センチ

季節|4~11月頃 -

ニホンリス リス科

ニホンリス リス科

ニホンリス リス科 本州、四国、九州に分布。

本州、四国、九州に分布。

ただし、九州および中国地方では生息環境の悪化でほとんど見られなくなっている。

低山の森林に生息し、主に樹上で生活するが地上におりることも多い。

樹木の空洞状になったところや木の幹に小枝やコケなどで球状の巣を何カ所か作り、そこをねぐらにする。

活動が活発になるのは早朝と夕刻だが、日中に山道などに現れることもある。

木の実や木の芽などを食べ、冬の間の食料を確保するためにドングリなどを地中に大量に埋めて貯蔵する。

長くてふさふさした尾がよく目立ち、ドングリやクルミをもって食べる様子はとてもかわいらしい。

時に十数メートルも跳躍し、木の枝から枝へ移動することもある。

体長|約20センチ前後

季節|通年 -

ムササビ リス科

ムササビ リス科

ムササビ リス科 本州、四国と九州の一部に分布。

本州、四国と九州の一部に分布。

平地から山地の森林に生息している。

グライダーのように滑空(かっくう)する哺乳類としてよく知られている。

体を囲むようにある飛膜という膜状のひだをいっぱいに広げて木から木へと飛び移りながら、主食の木の葉や木の芽、花や種子などを食べていく。

100メートルを超えるような見事な飛行をみせるほど、その滑空能力は高い。

生活はほぼ樹上で、大きな木の樹洞(じゅどう:樹木の中の空洞)やところどころにある隙間などに巣を作り、昼間はそこで過ごし、日が暮れると食べ物を求めて活動を開始する。

高尾山では薬王院周辺で見ることができ、ガイド付きの観察ツアーなども組まれている。

体長|約34~50センチ

季節|通年鳴き声を聞く

-

ニホンモモンガ リス科

ニホンモモンガ リス科

ニホンモモンガ リス科 本州、四国、九州に分布。主に山地の森林を生息地としている。

本州、四国、九州に分布。主に山地の森林を生息地としている。

クリクリとした眼が印象的で、ムササビと同じく飛膜を広げて

滑空(かっくう)することができる。

その飛距離は通常20~30メートルほどだが、ときに100メートルを超えることがあり、滑空能力はムササビにも負けない。

生活はほぼ一生を樹上で過ごす。

樹洞(じゅどう:樹木の中の空洞)やキツツキの古巣、鳥の巣箱などに巣を作り、昼間は主にそこで休息している。

夜になると活動を始め、木から木へ飛び移りながら、木の葉や木の芽、果実、種子、樹皮などを食べる。

ムササビよりもずっと小柄で、ムササビのほうが体長で約2倍、体重は10倍ほども大きい。

体長|約14~20センチ

季節|通年 -

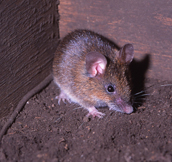

アカネズミ ネズミ科

アカネズミ ネズミ科

アカネズミ ネズミ科 北海道から九州全域にまで分布。

北海道から九州全域にまで分布。

ヒメネズミとともにほぼ日本全国の野山に生息している日本固有の野ネズミ。

ヒメネズミは樹上でも生活するが、アカネズミはほぼ完全に地上で生活し、樹上に登ることはない。地中にトンネルを掘り、そこに巣を作って、地表に落ちた植物の種子や根茎(こんけい)、小型の昆虫などを食べて生活している。

また、巣穴にドングリなどの木の実や種子を、通常食べる量の数十倍以上も貯蔵する習性がある。

名前のとおり、毛色は赤褐色。

クリクリした目と大きな耳が印象的だが、夜行性なので見かけることは難しい。

後足の筋肉がよく発達しており、1日で数キロも移動することが可能。

体長|約8~14センチ

季節|通年 -

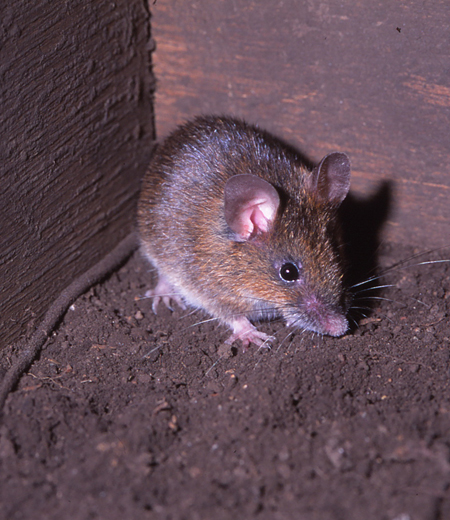

ヒメネズミ ネズミ科

ヒメネズミ ネズミ科

ヒメネズミ ネズミ科 北海道、本州、四国、九州、佐渡島、三宅島、屋久島など日本のほぼ全域に分布している。

北海道、本州、四国、九州、佐渡島、三宅島、屋久島など日本のほぼ全域に分布している。

低地から高山帯までの森林を主な棲みかにしている日本の代表的な野ネズミ。

アカネズミによく似ているが、アカネズミに比べて小型で、頭胴長(頭と胴体を合わせた長さ)より尾が長いという体型の違いがある。

また、アカネズミが地表で生活するのに対し、体重が軽く、柔軟な尾と細い足指をもつヒメネズミは樹上での活動の割合が多い。

長い尾でバランスをとって、つるや細い枝の上でも素早く動くことができる。

地上10メートルぐらいまでを活動域とする半樹上性で、樹上に巣を作ることもある。

ドングリや種子、昆虫などを主食にしている。

体長|約6~10センチ

季節|通年