鳥類図鑑

数多くの野鳥と出会えるのも高尾山の醍醐味の1つです。その数は、100種類以上にのぼり、まさに高尾山は鳥たちの楽園、日本の代表的バードウォッチングスポットと言えます。繁殖や越冬のために渡ってくる夏鳥・冬鳥や高尾山に棲みつく留鳥たちが、求愛や縄張りを主張するため美しくさえずる姿など、さまざまな野鳥の生態を目と耳で楽しめます。

-

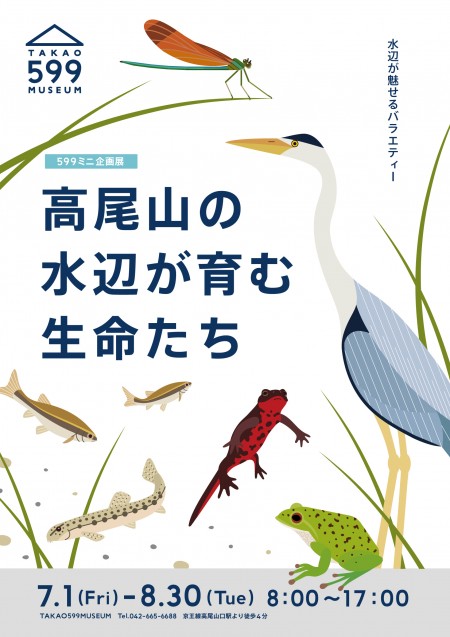

高尾山の水辺が育む生命たち

高尾山の水辺が育む生命たち

高尾山の水辺が育む生命たち 2022年7月1日~2022年8月30日「高尾山の水辺が育む生命たち」

2022年7月1日~2022年8月30日「高尾山の水辺が育む生命たち」

高尾山には川・池・沢・田んぼといった様々な水辺環境があります。それらの水辺では多くの生き物たちが暮らしています。本展示ではトンボや魚、カエルや水鳥などについてご紹介しています。

※パネルの内容は展示当時の情報となり、最新の情報とは異なる場合があります。 -

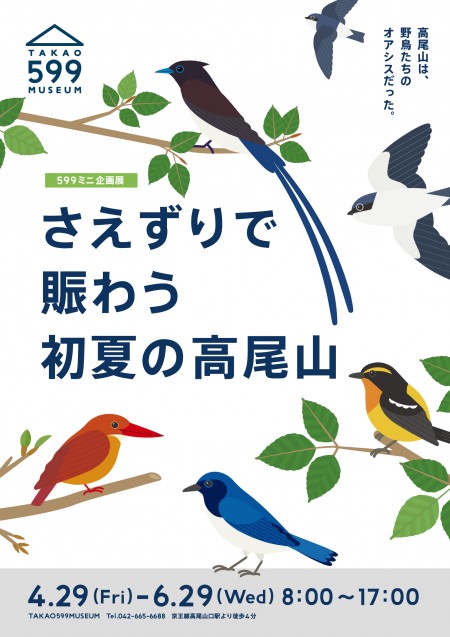

さえずりで賑わう初夏の高尾山

さえずりで賑わう初夏の高尾山

さえずりで賑わう初夏の高尾山 2022年4月29日~2022年6月29日「さえずりで賑わう初夏の高尾山」

2022年4月29日~2022年6月29日「さえずりで賑わう初夏の高尾山」

春から初夏にかけて野鳥たちは子育てのシーズンを迎え、自然林が残る高尾山にはたくさんの渡鳥がやってきます。本展示では、繁殖期に聞こえる個性豊かなさえずりや、子育てについてご紹介します。

※パネルの内容は展示当時の情報となり、最新の情報とは異なる場合があります。 -

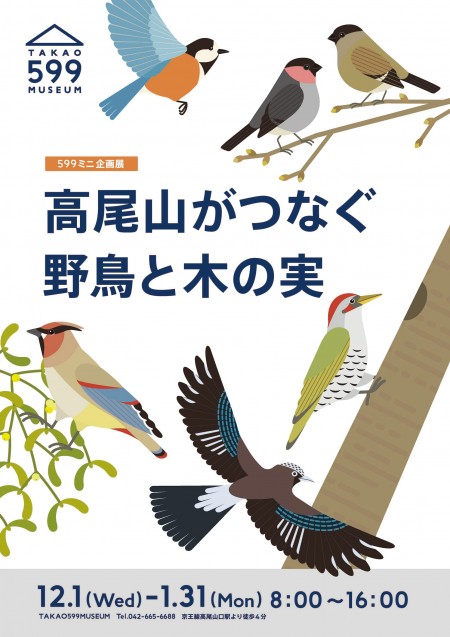

高尾山がつなぐ野鳥と木の実

高尾山がつなぐ野鳥と木の実

高尾山がつなぐ野鳥と木の実 2021年12月1日~2022年1月31日「高尾山がつなぐ野鳥と木の実」

2021年12月1日~2022年1月31日「高尾山がつなぐ野鳥と木の実」

高尾山で見られる野鳥たちとカラフルな木の実をご紹介します。秋から冬にかけて実る木の実は、野鳥たちのごちそう!登る前に立ち寄って、野鳥と出会うきっかけを探してみませんか?

※パネルの内容は展示当時の情報となり、最新の情報とは異なる場合があります。 -

ヤマドリ キジ科

ヤマドリ キジ科

ヤマドリ キジ科 日本だけにいるキジの仲間。

日本だけにいるキジの仲間。

キジよりもひと回り大きく、オスの尾羽根は自分の体よりも長くて印象的。

また明るい場所が好きなキジと比べ、ヤマドリは暗い林内を好む。

オスもメスも全体的に茶色っぽい色をしているため、林の中では周囲に溶け込んで見つけにくい。

鳴き声も「クククク」と控えめなのでなお目立たない。

木々の間を歩いて、虫、ミミズ、草や木の種、木の芽を見つけて食べる。

4月から6月の繁殖期、いつもは控えめなヤマドリのオスも活動的になり、「ドドドド」と羽根を打ち鳴らす母打(ほろうち:翼をはばたかせて音をたてること)をして、縄張りを宣言する。

巣は木の根元や倒れた木のくぼみに、落ち葉や木の皮を集めてつくり1回におよそ7~10個の卵を産む。

大きさ|オス約125センチ(尾羽根を含む)メス約55センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

コジュケイ キジ科

コジュケイ キジ科

コジュケイ キジ科 もともとの生まれ故郷は中国南部。

もともとの生まれ故郷は中国南部。

大正8(1919)年、東京都と神奈川県で20羽のコジュケイを放したことなどがきっかけで、今では全国に生息するようになった外来種である。

生活の場所は、平地や雑木林、竹やぶ、草むらなど。

秋から春先にかけて群れで暮らし、草や木の種や実、若葉や木の芽、ミミズなどを食べる。

「ちょっと来い」とも聞こえる大きな声で鳴くのが特徴で、その鳴き声は、里山で暮らす鳥の代表として、テレビや映画の時代劇の効果音によく使われてきたというエピソードもある。

5月から6月頃の繁殖期にはペアになり、やぶの茂みに浅いくぼみを掘って、枯れ草などを敷いて巣をつくり、1回におよそ7~8個の卵を産む。

大きさ|約27センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

カルガモ カモ科

カルガモ カモ科

カルガモ カモ科 日本全国で繁殖する唯一のカモ。

日本全国で繁殖する唯一のカモ。

湖や沼、川、水田、公園の池など各地の水辺で暮らしている。

都会のビル街の人工の池で子育てをすることもあり、よくTVなどで取り上げられて話題になる。

カモの仲間は、メスよりオスの羽根の色が派手な種類が多いが、カルガモの場合はほとんど同色である。

日中は休んで夜に活動するのが普通だが、最近は数が増えてきたこともあり、市街地の公園の池などでは昼間でも盛んにエサを食べている。

主に草の実を好むが、雑食性で魚や虫なども食べる。

4月から7月上旬の繁殖期には、水辺近くの茂みに枯れ葉や枯れ草を集め、親鳥の胸の羽毛を敷いた巣をつくり、1回におよそ8~13個の卵を産む。

大きさ|約61センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

キジバト ハト科

キジバト ハト科

キジバト ハト科 羽根の赤茶色の模様がキジに似ていることから、その名がついた。

羽根の赤茶色の模様がキジに似ていることから、その名がついた。

ヤマバトとも呼ばれ、もともとは山や畑などで暮らしている鳥だったが、今では町の公園や街路樹でも繁殖する。

電線などにとまって「デーデッポーポー」と低い声で繰り返し鳴く。

主食は木の実や草の種などで、よくエサ台におかれたパンくずや穀類も食べる。

キジバトは、1年を通してペアで生活するものが多く、とても夫婦仲のよい鳥である。

繁殖期になるとオスは、メスの気を引くために、おじぎをする動作を繰り返し、バタバタと急上昇しては滑空する求愛行動をとる。

4月から7月、木の上に枝を集めて簡単な巣をつくり、1回におよそ2個の卵を産む。

大きさ|約33センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

アオバト ハト科

アオバト ハト科

アオバト ハト科 全体が黄緑色でくちばしの水色が印象的な美しいハト。

全体が黄緑色でくちばしの水色が印象的な美しいハト。

オスとメスはほぼ同色だが、オスの翼には紫色の羽根があるので見分けやすい。

アオバトは森林に暮らす鳥で、クヌギやカエデ、ミズナラなどが茂る広葉樹林の中で群れをつくって生活している。

ひらけた場所に姿を見せることはめったにない。

木の上でドングリなどの木の実、新芽、果実を食べる。

また、初夏から秋には、塩分をとるために海岸まで出かけて海水を飲み、山でも塩分を含む温泉水を飲みに集まる。

繁殖期になるとオスは「オーアーオー」とさびしげな声で長く続けて鳴く。

6月頃、木の上に小枝やつるを使って皿形の巣をつくり、1回におよそ2個の卵を産む。

大きさ/約33センチ

季節/1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥)鳴き声を聞く

-

ドバト ハト科

ドバト ハト科

ドバト ハト科 公園や神社などで日常的に見ることができ、一般には「ドバト」と呼ばれることが多いが、本来はヨーロッパでカワラバトを品種改良した伝書鳩が野生化した外来種。

公園や神社などで日常的に見ることができ、一般には「ドバト」と呼ばれることが多いが、本来はヨーロッパでカワラバトを品種改良した伝書鳩が野生化した外来種。

模様は、首もとのつやがある紫色や緑色の羽毛と翼の2本の黒い線が代表的だが、品種改良が行なわれてきたため、黒やグレー、栗色など、いろいろな羽根の色を持つものがいる。

ハトには他の鳥にない特徴があり、例えばほとんどの鳥は水を飲むときに一度口に含んでから頭を上げて飲むが、ハトは口をつけたまま飲むことができる。

子育てでは、オスもメスも「そのう」という器官でつくったピジョンミルクと呼ばれる分泌物をヒナに与えて育てる。

大きさ|約31〜34センチ

季節|1月〜12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

ミゾゴイ サギ科

ミゾゴイ サギ科

ミゾゴイ サギ科 夏に日本だけで繁殖するサギの仲間。

夏に日本だけで繁殖するサギの仲間。

低い山の沢沿いのうす暗い林で、ペアか単独で暮らす。

体は濃い茶色でオスとメスは同色。

日中は茂みの中で休んでいることが多く、夕方になるとエサ場となる小川やため池へ飛び立ち、ミミズ、ザリガニ、カエル、魚を食べる。ミゾゴイは、危険を感じると、くちばしを上に向け、直立してじっとする行動をとる。

これは自分の体を木の枝のように見せる擬態(ぎたい)と考えられている。

5月から7月の繁殖期、オスは「ボーボー」と太い声でゆっくりと繰り返し鳴きメスを誘う。

沢につきだした枝に小枝を重ねて皿形の巣をつくり1回におよそ4~5個の卵を産む。

子育ての夏を終えると東南アジアに渡って冬を越す。

大きさ|約49センチ

季節|4月~9月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

ゴイサギ サギ科

ゴイサギ サギ科

ゴイサギ サギ科 平地や丘陵地の林の中で他のサギ類と一緒に、コロニーという繁殖のためのエリアをつくって生活する。

平地や丘陵地の林の中で他のサギ類と一緒に、コロニーという繁殖のためのエリアをつくって生活する。

日中はコロニーで過ごし、夜になると川や沼、池などの水辺に向かい、魚やカエル、ザリガニなどを狙う。

獲物が近づくのをジッと待って、素早くくちばしで捕える。

オスとメスは同色で、雰囲気がペンギンに似ているという人もいる。

成鳥になると頭の後ろに2本の飾り羽が生える。

1年目の若鳥は、茶色の体に白い斑点模様があるのでホシゴイと呼ばれ、親と比べると別の鳥のように見える。

繁殖期は4月から8月頃。

コロニーにある木の上に枯れ枝を積んで厚みのある巣をつくり、1回におよそ4~6個の卵を産む。

大きさ|約57センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

アオサギ サギ科

アオサギ サギ科

アオサギ サギ科 日本で見られるいちばん大きなサギ。

日本で見られるいちばん大きなサギ。

体は細く、脚も首も長くとてもスマートな鳥である。

体の色は、青みのあるグレーでオスとメスは同色。

成鳥は頭に黒い飾り羽根があるが、若鳥にはない。

海岸、干潟、川、湖や沼、湿地などで生活し、高尾山の渓流の水辺にもときどき姿を見せる。

日中は群れで休み、夕方から朝にかけてエサを捕る。獲物は、魚やカエル、ザリガニ。

ヘビ、ネズミ、鳥のヒナを狙うこともある。

小さな魚はくちばしで上手につまみ、大きな魚はくちばしで刺して捕まえる。

コロニーという繁殖のためのエリアをつくり、林の高い木に枝を積み上げた皿形の大きな巣をつくる。

繁殖期は4月から5月、1回におよそ3~6個の卵を産む。

大きさ|約93センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

コサギ サギ科

コサギ サギ科

コサギ サギ科 白いサギを「シラサギ」と呼ぶが、コサギはその中で小型の種類。

白いサギを「シラサギ」と呼ぶが、コサギはその中で小型の種類。

大きさは大きいほうからダイサギ、チュウサギ、コサギの順。

また、くちばしの根元と足指が黄色いところがコサギの特徴で、他の種と見分けるときのポイントになる。

湖や沼、水田、池、干潟などで暮らし、都会の川にも現れる。

雑木林や竹やぶなどに、他のサギと混じってコロニーという繁殖のためのエリアをつくる。

朝早く飛び立って水辺のエサ場に向かい、夕方、コロニーに帰る。

好物は、魚、カエル、水生昆虫など。

川の浅瀬に入り足をふるわせ、隠れている獲物を追い出して捕まえる。

繁殖期は4月から8月頃。

木の枝に枯れ枝を集めて皿形の巣をつくり1回におよそ4~6個の卵を産む。

大きさ|約61センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

ホトトギス カッコウ科

ホトトギス カッコウ科

ホトトギス カッコウ科 カッコウの仲間で低い山の明るい林に生息する。

カッコウの仲間で低い山の明るい林に生息する。

オスは「特許許可局」と聞こえる「キョッキョキョ」と大きな声で鳴き、またその声が「ホトトギス」とも聞こえることからその名が付いた。

成鳥の背は灰色、胸に黒い縞模様がある。

オスとメスは同色だが、まれに赤茶色のメスがいる。

主に虫を食べ、ケムシやイモムシを好む。

自分では巣をつくらず他の鳥の巣に卵を産んで育ててもらう托卵(たくらん)の習性がある。

ウグイスの巣に托卵することも多く、卵の色もよく似た茶色をしている。

繁殖期は6月から8月頃。

他の鳥の巣から卵を1個取り出して1個の卵を産み落とす。

秋には越冬地の東南アジアへ渡っていく。

大きさ|約28センチ

季節|5月~8月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥)鳴き声を聞く

-

カッコウ カッコウ科

カッコウ カッコウ科

カッコウ カッコウ科 春に越冬地から日本に帰ってきて、アシ原(アシが群生する場所)や高原のカラマツ林など明るい場所で暮らす。

春に越冬地から日本に帰ってきて、アシ原(アシが群生する場所)や高原のカラマツ林など明るい場所で暮らす。

1羽で行動することが多く、木や電線にとまって周りを見張っている。

繁殖期にオスは「カッコウ」と大きな声で鳴き、メスは「ピピピピ」と鋭く鳴く。

ケムシやイモムシが好物だが小鳥の卵や他の鳥のヒナを食べることもある。

他の鳥の巣に卵を産んで育ててもらう托卵の習性があり、ヨシキリ、モズ、ホオジロなど多くの鳥の巣に卵を産む。

卵の色はさまざまで、仮親(卵を産みつけた巣の本来の鳥)の卵に似るものが多い。

繁殖期は5月から8月頃。

他の鳥の巣から卵を1個取り出し1個の卵を産む。

かえったヒナは、その巣の中にある他の卵を背中で押し出し外へ落としてしまう。

大きさ|約35センチ

季節|5月~7月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

ヨタカ ヨタカ科

ヨタカ ヨタカ科

ヨタカ ヨタカ科 山林や草原などで暮らしている。

山林や草原などで暮らしている。

日中は木の枝でぺったりとうずくまったように眠っていて、夕方になると活動をはじめる。

幅の広い大きな口をあけて、羽の音をたてずに低空で飛び回り、口の中に飛び込んでくるガ(蛾)やコガネムシなどを吸い込むように食べる。

オスとメスはほぼ同色で、黒っぽい茶色の体には細かい複雑なまだら模様がある。

繁殖期は5月中旬から8月上旬。

オスは縄張りをつくり、夜中に木の上を飛びながら「キョキョキョ」と早口に続けて鳴く。

特に巣らしい巣はつくらないで、林の中の開けた腐葉土におおわれた地面に2~3個の卵を産み、ヒナを育てる。

秋には越冬地の東南アジアへと渡っていく。

大きさ|約29センチ

季節|4月~10月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

ヒメアマツバメ アマツバメ科

ヒメアマツバメ アマツバメ科

ヒメアマツバメ アマツバメ科 昔は日本の図鑑には載っていなかった小型のアマツバメ。

昔は日本の図鑑には載っていなかった小型のアマツバメ。

昭和35年(1960年)頃から観察されるようになり、昭和42年(1967年)に初めて繁殖が確認された。

その後は数も増え、最近は多摩周辺や東京23区内でも見られるようになった。

「チュリリリ」と鳴きながら飛び、空中でハエやカなどを捕って食べる。

鉄道や道路の高架下のコンクリートの壁に泥と羽で巣をつくる。

時にはイワツバメなどの巣を拝借することもある。

繁殖期は4月から6月頃、2~3個の卵を産む。

ツバメ類のなかでアマツバメの仲間だけが、4本の足指を前に伸ばすことができる。

ヒメアマツバメは、その特徴を生かしてコンクリートの壁でも垂直にとまることができる。

大きさ|約13センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

トビ タカ科

トビ タカ科

トビ タカ科 湖岸、川原、街中で暮らすタカの仲間。

湖岸、川原、街中で暮らすタカの仲間。

「ピーヒョロロロ・・・」と鳴きながら、上空でゆっくりと円を描くように飛ぶ様子はよく知られており、「トンビ」の名でも親しまれている。

繁殖期以外は群れで行動し、朝方にねぐらを飛び立ちエサを探しに向かう。

動物の死体や魚、虫、カエルなどを食べ、ゴミ捨て場にきて残飯を狙うこともある。

オスとメスは同色で、成鳥は体全体がこげ茶色をしている。飛んでいるときに見上げると、トビの特徴である台形の尾羽根がよくわかる。

3月から5月頃、繁殖期にはペアで行動し盛んに鳴く。

大きな木の高いところに枯れ枝などを積み重ね皿形の大きな巣をつくり1回におよそ2~3個の卵を産む。

大きさ|オス約58センチ メス約68センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

ツミ タカ科

ツミ タカ科

ツミ タカ科 日本で一番小さなタカ。

日本で一番小さなタカ。

九州より北で暮らすツミは、

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥)のように秋になると東南アジアなどに渡って冬を越す。

山地の林で暮らしているが、最近は市街地の小さな林でも繁殖する。

本州には、3月から4月にやってきてペアで行動する。

体全体は青みがかった黒色。

オスは胸がオレンジ色で瞳の周囲が赤く、メスは胸が灰色で瞳の周囲は黄色い。

主食は小鳥類で虫も食べる。

林の中をたくみに飛びながら、小鳥を追いかけて捕まえる。

繁殖期には、木の上を飛びながら「ピョウ、ピョウ、ピョピョ」と早口でさかんに鳴く。

5月から8月頃、木の上に小枝を重ね青葉のついた針葉樹の枝を敷いた巣をつくり、1回におよそ3~5個の卵を産む。

大きさ|オス約27センチ メス約30センチ

季節|3月~10月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥)鳴き声を聞く

-

ハイタカ タカ科

ハイタカ タカ科

ハイタカ タカ科 平地から1700メートル級の山の森林に暮らすタカ。

平地から1700メートル級の山の森林に暮らすタカ。

翼は短く、長い尾羽根には4本の黒い帯が見られる。

繁殖期はペアで行動し、それ以外は単独で群れになることはない。主にキジバトやアカゲラなど中型の鳥を獲物にし、ネズミ類を食べることもある。

警戒時や威嚇(いかく)をするとき、またメスにエサを渡すときに「キィーキィキィキィ」と甲高い声で鳴く。

繁殖期は5月上旬から6月中旬。

カラマツなどの木の枝の付け根に枯れ枝を積み重ねて巣をつくり、4~5個の卵を産む。

子育てが終わると、秋から冬にかけて、低い山の森林や平地の畑、市街地の近くまできて冬を越す。

その間は、アトリやスズメなどの群れを追って暮らしている。

大きさ|オス約32センチ メス約39センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥) -

オオタカ タカ科

オオタカ タカ科

オオタカ タカ科 平地から山地の林に生息し、都市部で見ることもある。

平地から山地の林に生息し、都市部で見ることもある。

成鳥は全体に青っぽい灰色だが、若鳥は茶色で見た目が異なる。

繁殖期以外は単独で行動し、キジ、カモ、リス、野ウサギなどを狙う。

都市部では、公園にいるハトやカラスを獲物にする。

繁殖期は5月から6月頃。

マツなどの大木の枝の付け根に大きな巣をつくり、1回におよそ2~4個の卵を産む。

ヒナがかえるとオスが狩りを担当し、メスに「ケーッケーッ」と鳴きながら獲物を渡す。

巣は毎年同じ場所か、2~3個の巣を年ごとにローテーションで使う習性がある。

大きさ|オス約50センチ メス約56センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥) -

サシバ タカ科

サシバ タカ科

サシバ タカ科 平地から山地の林、水田、草地に生息するタカの仲間。

平地から山地の林、水田、草地に生息するタカの仲間。

春に越冬地の東南アジアから日本に帰ってくる。

湿地や水田をエサ場にカエルやヘビを好んで食べ、虫や鳥のヒナ、ネズミも狙う。

タカの中でもよく鳴く種類で、繁殖期には、オスもメスも「ピックィー」と甲高い声で繰り返し鳴く。

5月から6月の繁殖期、木の枝に小枝を積み重ね、中に青葉のついた小枝を敷いた巣をつくり、2~4個の卵を産む。

9月から10月頃には、群れをつくりながら越冬地へと渡っていく。

南に向かうほどその数は増え、数百羽の群れになる。

愛知県の伊良湖岬や鹿児島県の佐多岬は、サシバの群れを見ることができる通過点として知られている。

大きさ|約49センチ

季節|4月~10月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥)鳴き声を聞く

-

ノスリ タカ科

ノスリ タカ科

ノスリ タカ科 平地から山地に生息する中型のタカ。

平地から山地に生息する中型のタカ。

オスとメスはほぼ同色で、胸のあたりが白い。

エサ場になる草原や畑、牧草地に近い林で暮らし、主にネズミを捕って食べ、ヘビ、カエル、虫、鳥も狙う。

トビと同じように、上昇気流を上手につかまえて高く舞い上がり、上空から獲物を探す。

また、見晴らしの効く樹木や畑の杭などに長い時間とまって、獲物を物色することもある。

繁殖期になるとオスもメスも「ピーエー」と口笛のように鳴く。

5月から6月頃、林の大木の枝に小枝を積み重ね、中に青葉のついた小枝を敷いた巣をつくり、1回におよそ2~3個の卵を産む。

また、毎年同じ巣を使って繁殖することが多い。

大きさ|約55センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

フクロウ フクロウ科

フクロウ フクロウ科

フクロウ フクロウ科 人里に近い森や林に住みついて、神社や寺など大きな樹木があるところを好んで暮らしている。

人里に近い森や林に住みついて、神社や寺など大きな樹木があるところを好んで暮らしている。

オスとメスは同色。

体の色は分布する地域によって違い、基本的にはグレーからこげ茶色をしているが、北で暮らすフクロウほど白っぽい。

1羽かペアで生活し、日中は暗い森で休み、夕暮れを迎えると活動をはじめる。

ネズミや鳥、トカゲ、カエル、虫を食べ、羽の音をたてずに飛び回り、獲物を捕まえる。

繁殖期になるとオスもメスも「ホーホー」と鳴く。

巣は大きな木の穴につくることが多く、屋根裏、神社の縁の下につくることもある。

3月から4月、1回におよそ2~3個の卵を産む。

大きさ|約50センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

アオバズク フクロウ科

アオバズク フクロウ科

アオバズク フクロウ科 最も人里近くに暮らすフクロウの仲間。

最も人里近くに暮らすフクロウの仲間。

街中、神社、寺などの大きな木で繁殖する。

アオバズクの名は、青葉が茂る頃に姿が見られるようになることから付けられた。

オスとメスはほぼ同色。

丸い頭に濃いこげ茶色の顔、金色の目が印象的。

日中は茂った木の上で休み、夕暮れが近づくと「ホッホッ、ホッホッ」とペアで鳴き合うのを合図に活動をはじめる。

街路灯に集まってくるガやコガネムシなどを足で捕まえて食べ、コウモリや小鳥を狙うこともある。

5月から6月頃の繁殖期、大きな木の穴や建物の隙間などに巣をつくり1回におよそ2~5個の卵を産む。

メスが卵を抱いて、オスは見張り役となる。

秋には越冬地の東南アジアへ渡る。

大きさ|約29センチ

季節|5月~10月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥)鳴き声を聞く

-

カワセミ カワセミ科

カワセミ カワセミ科

カワセミ カワセミ科 光沢のあるコバルトブルーの翼が美しく、渓流の宝石と呼ばれる。

光沢のあるコバルトブルーの翼が美しく、渓流の宝石と呼ばれる。

オレンジ色の胸もよく目立つ。

オスとメスはほぼ同色だが、メスのくちばしは下が赤いので見分けるときのポイントになる。

山地の池や川、湖や沼で暮らし、最近では都会の水辺でも見られるようになった。

縄張りをつくり繁殖期以外は1羽で行動する。

水面に出ている枝や杭にとまって狙いを定め、一気に水中に飛び込んで魚やエビ、水生昆虫などを捕まえる。

空中停止した状態から飛び込むこともある。

繁殖期にオスは「チーツッチーツピー」と鳴きながらメスを追って飛び回る。

3月から8月頃、水辺の土の壁に横穴を掘って巣をつくり1回におよそ5~7個の卵を産む。

大きさ|約17センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

コゲラ キツツキ科

コゲラ キツツキ科

コゲラ キツツキ科 日本で見られる一番小さなキツツキ。

日本で見られる一番小さなキツツキ。

オスとメスはほぼ同色だが、オスの後頭部には小さな赤い模様がある。

山地の森林で暮らしているが、最近では都会の公園でも繁殖することがある。

1羽かペアで活動し、シジュウカラの群れに混じって人里にくることがある。

木から木へと移動しながら、虫やクモを捕って食べ、上手に舌を使ってサクラの花の蜜も吸う。

繁殖期には「ギィー、キッキッキキキ・・・」と鳴き、コロロロロと木をたたく行動(ドラミング)を行なう。

枯れかけた木を選んで穴をほって巣をつくり、中でもサクラや小さなキノコがたくさんついた木を好む。

5月から6月頃、1回におよそ5個の卵を産む。

大きさ|約15センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

アカゲラ キツツキ科

アカゲラ キツツキ科

アカゲラ キツツキ科 平地から山地の森林で暮らし、1羽かペアで生活している。

平地から山地の森林で暮らし、1羽かペアで生活している。

尾羽根に近い腹部の赤い羽毛がよく目立つ。

オスとメスはほぼ同色だが、オスの後頭部は赤く、メスは黒いので見分けがつく。

木の幹に縦にとまり、木の皮の割れ目から昆虫の幼虫などをつまみ出して食べる。

ウルシやヤマブドウの実も食べる。

森で活動することが多いが、背の低い草地や畑の地上におりて、エサを探すこともある。

鳴き声は通常「キョッキョッ」であるが、飛びながら「ケレケレケレ」と鳴くこともある。

繁殖期になると盛んにドラミング(「コロロロロ・・・」と木をたたく行動)をする。

5月から7月頃、生きている木や枯れかけたアカマツやシラカバの木に穴をほって巣をつくり、1回およそ5~7個の卵を産む。

大きさ|約24センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

アオゲラ キツツキ科

アオゲラ キツツキ科

アオゲラ キツツキ科 日本だけにいるキツツキで本州より南の平地から山地の林で暮らしている。

日本だけにいるキツツキで本州より南の平地から山地の林で暮らしている。

最近では都会の公園のサクラに巣をつくることもある。背中はグレーがかった緑色、頭とくちばしの横の赤が印象的。

オスとメスはほぼ同色だが、オスはメスに比べて赤い部分が大きく、頭全体が赤いので見分けるときの目印になる。

木から木へ移動しながら、幹をつついて虫やクモを捕って食べ、時には地上に降りて好物のアリも狙う。

秋から冬には、果実や木の実も食べる。

5月から6月の繁殖期には「ピョー、ピョー」と口笛のように鳴き、盛んにドラミング(「コロロロロ・・・」と木をたたく行動)をする。

巣は生きている木に穴を掘ってつくることが多く、1回におよそ7~8個の卵を産む。

大きさ|約29センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

サンコウチョウ カササギヒタキ科

サンコウチョウ カササギヒタキ科

サンコウチョウ カササギヒタキ科 4月ごろ、冬の間を過ごしてきた東南アジアから帰ってきて、平地から山地の林で繁殖する。

4月ごろ、冬の間を過ごしてきた東南アジアから帰ってきて、平地から山地の林で繁殖する。

「ツキーヒーホ-シーホイホイ」と鳴く声が「月日星ホイホイ」と聞こえることから三光鳥の名が付けられた。

目のまわりとくちばしが鮮やかな青色をしているところが特徴。

オスの長い尾羽根は体長の3倍はあり、尾羽根が短いメスとはすぐに見分けがつく。

暗い林の中で活動し、軽快に飛び回りながら空中や葉先で虫やクモを捕まえる。

オスは縄張りをつくり侵入者をすぐに追い払う。

繁殖期は5月から7月頃。

木の枝の股にコケや木の皮をクモの糸で貼り合わせて、三角帽子のような逆円錐形の巣をつくり、1回におよそ3~5個の卵を産む。

大きさ|オス約45センチ(尾羽根を含む)メス約18センチ

季節|4月~8月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥)鳴き声を聞く

-

モズ モズ科

モズ モズ科

モズ モズ科 低い木や茂みがある開けたところで暮らしている。

低い木や茂みがある開けたところで暮らしている。

背は灰色でオスの顔には目を通る黒い帯があり、メスは胸から腹にうろこ状の模様がある。

虫やカエルなどを食べ、小鳥を襲うこともある。

モズには捕まえた獲物を小枝やトゲに刺しておく習性があり、これを「モズのはやにえ」という。

また、メジロなど他の鳥の鳴きまねが得意で実に芸達者な鳥である。

繁殖期は3月から8月頃で、他の鳥と比べると早く、春先と初夏に2度の子育てをするペアもいる。

木の上に細い茎やツタを集めてカップ状の巣をつくり1回におよそ4~6個の卵を産む。

秋になると単独で行動し、「キィーキリキリ」と鋭く高い声で縄張りを宣言し、よくケンカもする。

大きさ|約20センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥) -

カケス カラス科

カケス カラス科

カケス カラス科 オスとメスは同色で、体は茶色っぽく、頭には白と黒のまだら模様がある。

オスとメスは同色で、体は茶色っぽく、頭には白と黒のまだら模様がある。

翼には黒と青と白の模様が入り、飛んでいるときによく目立つ。

平地から山地のうす暗い森林で暮らし、繁殖期以外は小さな群れをつくって生活している。

木の上や地面を大きく跳ねるように歩きまわり、虫やトカゲ、木の実を食べる。

好物はドングリで、木の隙間や土に埋めて隠すように蓄える習性がある。

普段は「ジェー、ジェーイ」としわがれた声で鳴いているが、タカや小鳥など他の鳥の鳴きまねも得意。

4月から6月頃の繁殖期、木の枝の付け根に巣をつくり、1回におよそ5~6個の卵を産む。

大きさ|約33センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

オナガ カラス科

オナガ カラス科

オナガ カラス科 山林や住宅地でも見られるカラスの仲間。

山林や住宅地でも見られるカラスの仲間。

エサ台をおくとよく集まってきて「ギューイ、ゲェー、ピューイ」と騒がしく鳴く。

オスとメスは同色で、頭は黒く、まるで帽子をかぶったよう。

翼と長い尾羽根は青っぽい灰色で胸と首が白い。

小さな群れで行動し、決まった地域を巡回するようにエサを探して移動する。

1羽が動くと次から次へと誘われるように追っていく。

木の上や地上を跳ね歩き、虫、木の実、果実を探して食べ、小鳥の卵やヒナを襲うこともある。

朝夕は街中の庭園や公園でエサを探し、日中は林の中で行動することが多い。

繁殖期は5月から8月頃。

雑木林や街路樹に枝を重ねた巣をつくり、一回におよそ7~8個の卵を産む。

大きさ|約37センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

ハシボソガラス カラス科

ハシボソガラス カラス科

ハシボソガラス カラス科 平地から低い山の林、畑や街中で暮らすカラス。

平地から低い山の林、畑や街中で暮らすカラス。

ハシブトガラスと比べると、頭部がなだらかで、くちばしが細い。

おじぎをしているように頭を下げて「ガァーガァー」と鳴き、「カポン」とか「カララ」という声を出すこともある。

繁殖期以外は群れで行動し、朝早くからエサ場となる畑や川原に向かい、夜は決まったねぐらに帰ってくる。

雑食性でネズミ、カエル、魚、虫、草の種、木の実を食べ、町にきてゴミをあさることもある。

光る物への関心が強く、ゴルフ場ではよくボールを取られることがある。

繁殖期は3月から5月頃。

木のてっぺんより少し下に枝を集めておわん形の巣をつくり、1回におよそ3~6個の卵を産む。

大きさ|約50センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

ハシブトガラス カラス科

ハシブトガラス カラス科

ハシブトガラス カラス科 山地、海岸、川原、畑、街中と幅広いところに生息し、都会のビル街でも生活している。

山地、海岸、川原、畑、街中と幅広いところに生息し、都会のビル街でも生活している。

ハシボソガラスと比べると、頭部が盛り上がっていて、くちばしは太く大きい。

タカやフクロウを見つけると追い回す習性がある。

「カァーカァー」と澄んだ声で鳴き、人の笑い声のような声も出す。

繁殖期以外は群れで行動し、夜はねぐらに帰る生活を送っている。

雑食性で他のどの鳥よりも多様なものを食べる。

ゴミをよくあさったり魚や動物の死体にも集まる。

巣は木につくるが、電柱や鉄塔につくることも多く、木の枝と一緒に針金ハンガーやビニールひもなどを上手に使う。

繁殖期は3月から5月頃、1回およそ4~5個の卵を産む。

大きさ|約57センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

キクイタダキ キクイタダキ科

キクイタダキ キクイタダキ科

キクイタダキ キクイタダキ科 ミソサザイと並び日本で一番小さな鳥の一つで体重は5~6グラムほど。

ミソサザイと並び日本で一番小さな鳥の一つで体重は5~6グラムほど。

頭に菊の花のような黄色い羽毛があることから「菊戴(きくいただき)」の名が付いた。

オスとメスはほぼ同色だが、オスの頭に赤い線が走っているところが見分けるときの目印である。

山地から高山のマツやヒノキなどの針葉樹林で暮らし、木々の間をせわしく動き回り、虫やクモを捕まえる。

地上に降りるのは水浴びのときくらいで、ほとんど木の上で生活する。

「ツリリリ、ツィー」と金属的な細い声でさえずる。

6月から7月頃の繁殖期、枝先にコケやクモの糸を使ってボール状の巣をつくり5~8個の卵を産む。

秋から冬にかけては平地や低い山に移動し、ヒガラなどと一緒に群れる。

大きさ|約10センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

コガラ シジュウカラ科

コガラ シジュウカラ科

コガラ シジュウカラ科 標高1500メートル級の山の森林に多く生息しているが、低い山でも繁殖する。

標高1500メートル級の山の森林に多く生息しているが、低い山でも繁殖する。

オスとメスは同色。

頭は黒く、背中は淡い茶色、ほおと腹部が白い。

コナラやカエデなどの落葉広葉樹林を好み小さな群れをつくって生活する。

枝や幹をつついて虫やクモを捕り、草の種や木の実も食べる。

木の実を木の皮の隙間にためておく習性もある。

5月から7月頃の繁殖期、オスは「ヒッチョー、チチュー」とゆっくりとさえずる。

縄張りを宣言するときは「ツピツピツピ」と早いテンポで鳴く。

巣は枯れかけた木に穴をほり、木の皮をかみ砕いた柔らかい材料を敷きつめて5~8個の卵を産む。

冬になると他のカラ類と一緒に行動するものが多い。

大きさ|約13センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

ヤマガラ シジュウカラ科

ヤマガラ シジュウカラ科

ヤマガラ シジュウカラ科 平地や低い山の林で生息し、クスノキやカシノキなどの常緑広葉樹林を好んで暮らしている。

平地や低い山の林で生息し、クスノキやカシノキなどの常緑広葉樹林を好んで暮らしている。

住宅地にもよく姿を見せる。

繁殖期以外は1羽か小さな群れで行動するが、中には一年中仲良く生活するペアもいる。

オスとメスは同色。

翼は青みがかったグレー、栗色の背と腹部がよく目立つ。

虫や木の実を食べる。

大好物はドングリで、両足ではさみ、くちばしで上手に割って食べる。

ドングリを木の皮の隙間や土の中に隠して、冬場の食糧としてたくわえる習性もある。

4月から7月頃の繁殖期、オスは「ツツピーツツピー」とよくさえずる。

巣づくりはキツツキの古巣や巣箱を利用し、1回におよそ5~8個の卵を産む。

大きさ|約14センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

ヒガラ シジュウカラ科

ヒガラ シジュウカラ科

ヒガラ シジュウカラ科 シジュウカラ科のなかで一番小さな鳥。

シジュウカラ科のなかで一番小さな鳥。

ヒガラ、コガラ、シジュウカラの3種はよく似ているが、ヒガラの黒い頭には小さな冠のような羽があり、他と見分ける目印になる。

平地から山地の林で暮らし、マツやスギなどの針葉樹林を好む。

主に木の上で生活し、枝先や葉の先を動き回り、虫やクモ、草の種や木の実を食べる。

5月から6月頃、繁殖期になるとオスは枝先にとまって「ツッツッチー、ツリリ」と細く高い声でさえずり、縄張りを宣言する。

木の穴やキツツキの古巣、巣箱の中に動物の毛やコケを敷いて巣をつくり、1回におよそ5~8個の卵を産む。

繁殖期以外は、コガラなど他のカラ類と一緒に小さな群れをつくって生活している。

大きさ|約11センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

シジュウカラ シジュウカラ科

シジュウカラ シジュウカラ科

シジュウカラ シジュウカラ科 のどから腹部にかけてネクタイのような黒い帯があるのが特徴。

のどから腹部にかけてネクタイのような黒い帯があるのが特徴。

オスとメスはほぼ同色だが、オスの帯の方がメスより太く見分けるときの目印になる。

平地から山地の林で暮らし、住宅地の公園でもよく見ることができる身近な鳥。

繁殖期以外は小さな群れで行動する。

人をあまり恐れない性格で、家の郵便受けや庭先の植木鉢に巣づくりすることもあるほどだ。

木の上や地上で、虫やクモを捕食し、草の種を食べる。

エサ台にもよく集まり、ヒマワリの種が好物。

繁殖期にオスは「ツツピーツツピー」と鳴く。

もともとは木の穴や岩の隙間などに巣をつくるが、巣箱もよく利用する。

4月から7月頃、1回におよそ7~10個の卵を産む。

大きさ|約15センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)鳴き声を聞く

-

ツバメ ツバメ科

ツバメ ツバメ科

ツバメ ツバメ科 毎年、春先になると冬の間過ごしてきた東南アジアから飛んでくる。

毎年、春先になると冬の間過ごしてきた東南アジアから飛んでくる。

家の軒下などに巣をつくって子育てすることでお馴染みの鳥である。

周りに開けた畑や田んぼ、水辺のあるところで多く暮らし、都会でもよく見ることができる。

田畑の上を低空で飛び交い、飛んでいる虫を捕まえて食べ、水も水面を飛びながらすくうように飲む。

繁殖期を迎えるとペアで生活するようになり、巣づくりの材料になる泥や枯れ草を集めるために、盛んに田んぼや川原を行き来する。

4月から7月頃、1回におよそ3~7個の卵を毎日1個ずつ産んでヒナを育てる。

ヒナが巣立つと小さな群れをつくってアシ原(アシが群生する場所)などをねぐらに生活し、秋になると南へと渡っていく。

大きさ|約17センチ

季節|3月〜10月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

イワツバメ ツバメ科

イワツバメ ツバメ科

イワツバメ ツバメ科 春、ツバメより一足早く東南アジアから飛んでくる。

春、ツバメより一足早く東南アジアから飛んでくる。

ツバメと比べると、体はやや小さく尾羽根も短い。

また、ツバメは顔からのどにかけて赤茶色をしているが、イワツバメの喉は白い。

平地から高い山の開けたところでいつも群れになって生活し、飛びながらカ(蚊)やガ(蛾)、ハエなどを捕まえて食べる。

もともとは山の岩壁や海岸の洞穴などに集団で巣をつくることが多かったが、近年は平地でも数が増え、ビルや駅、橋の下、家の軒下などにも巣をつくるようになった。

4月から8月頃、繁殖期になるとオスは「ピリッ、ジュリ、チィ」とよくさえずる。

泥と枯れ草を唾液で固めてツボ形の巣をつくり、1回におよそ3~4個の卵を産む。

大きさ|約15センチ

季節|3月~10月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

ヒヨドリ ヒヨドリ科

ヒヨドリ ヒヨドリ科

ヒヨドリ ヒヨドリ科 平地や山の林で暮らし、都会でもよく見られる。

平地や山の林で暮らし、都会でもよく見られる。

「ピー、ピー、ヒーヨ、ヒーヨ」と騒がしく鳴くことからその名が付けられた。

いつも木の上で生活し、地上に降りることは少ない。

果実、木の実、花、蜜、虫を食べ、小鳥のヒナやトカゲも狙う。

ヒヨドリはもともと春から夏に山で子育てをし、秋から冬にかけて暖かな平地にやってくる鳥だったが、最近は1年中、住宅地や公園で暮らし、繁殖するものも増えてきた。

5月から7月頃の繁殖期、枯れ草や枝を集めて巣をつくり、1回におよそ4~5個の卵を産む。

ビニールのひもを材料に使うものもいる。

秋になると数百羽の群れをつくり、暖かいところへと短い距離の渡り(季節によって生息地を移動すること)をすることもある。

大きさ|約28センチ

季節|1月~12月

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥) -

ウグイス ウグイス科

ウグイス ウグイス科

ウグイス ウグイス科 「ホーホケキョ」という鳴き声が有名だが、これは繁殖期にオスが縄張りを宣言するときのさえずりで、他の時期やメスは「チャッ、チャッ」と鳴く。

「ホーホケキョ」という鳴き声が有名だが、これは繁殖期にオスが縄張りを宣言するときのさえずりで、他の時期やメスは「チャッ、チャッ」と鳴く。

平地から山地のやぶのある林や草原で暮らし、冬は都会の公園に姿を見せるものも多い。

オスとメスは同色で、体はグレーがかった緑色。

目の上には淡い灰色の帯がある。

繁殖期以外は単独で行動し、虫やクモを食べ、カキなどの果実もよくつつく。

体を水平にして枝にとまり、尾羽根を振りながらパッパッと向きを変える。

ヤブの中を飛び回るが、あまり長い距離を飛ぶことはない。

繁殖期は4月から8月。

やぶに笹やススキの枯れ葉でボール形の巣をつくり、1回におよそ4~6個の卵を産む。

大きさ|約15センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥)

または

漂鳥(ひょうちょう:ある地域内で季節によって居場所を変える鳥)鳴き声を聞く

-

ヤブサメ ウグイス科

ヤブサメ ウグイス科

ヤブサメ ウグイス科 春に、冬の間を過ごしてきた東南アジアから帰ってくる。

春に、冬の間を過ごしてきた東南アジアから帰ってくる。

笹が茂っているうす暗い林で暮らし、あまり茂みから出てこないので見つけにくい鳥でもある。

繁殖期以外は単独で行動するものが多く、茂みの中や地上を跳ね歩き虫やクモを探して食べる。

その動きはまるでネズミのようにも見える。

オスとメスは同色。

体は茶色で、頭部に白いまゆ毛のような帯があり、尾羽根は短い。

5月から7月頃、繁殖期にオスは「シンシンシン」と虫の音のような声で鳴き、縄張りの中では「チャッチャッ」と警戒音を出す。

木の根元や地面のくぼみにコケや落ち葉を集めてカップ状の巣をつくり、1回におよそ5~7個の卵を産む。

秋、子育てが終わると南へ渡っていく。

大きさ|約11センチ

季節|4月~9月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

エナガ エナガ科

エナガ エナガ科

エナガ エナガ科 日本で一番くちばしが短い鳥。

日本で一番くちばしが短い鳥。

小さな丸い体に長い尾羽根がよく目立つ。

オスとメスは同色。白い頭で目の上には黒い帯がある。

肩には淡いぶどう色の羽が混じっている。

平地から山地のマツ林などで暮らし、木の多い住宅地や公園でも見られる。

「ジュリ、ジュリ、ツリリ、チーチー」と繁殖期に関係なく1年中さえずっている。

繁殖期以外は小さな群れをつくって生活し、シジュウカラなど他の鳥と一緒に群れることもある。

枝先で虫やクモ、木の実を食べる。

また、春先にはカエデなどの樹液も飲む。

繁殖期は2月から6月頃。

木の枝にクモの糸でコケを貼り付けた楕円形の巣をつくり、1回におよそ7~12個の卵を産む。

大きさ|約14センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

センダイムシクイ ムシクイ科

センダイムシクイ ムシクイ科

センダイムシクイ ムシクイ科 春に、冬の間を過ごしてきた東南アジアから飛んでくる。

春に、冬の間を過ごしてきた東南アジアから飛んでくる。

低い山のコナラやカエデなどの落葉広葉樹が広がる林で生活しているが、春と秋の時期には、公園や住宅地でも見ることができる。

オスとメスは同色。

頭から背中にかけて暗い緑色、目の上にはまゆのような白く長い線がある。

枝の上でたえず体を動かし、葉先にとまっては葉や枝についている虫やクモを捕って食べている。

5月から6月頃、繁殖期になるとオスは「チョチョビィー」とさえずり、それが「焼酎一杯ぐぃ~」とも聞こえる。

林の中の地面や土手のくぼみなどに枯れ草や落ち葉を集めて、入口が斜めに空いたボール状の巣をつくり、1回におよそ5~6個の卵を産む。

大きさ|約13センチ

季節|4月~9月頃

夏鳥(なつどり:ある地域に春から夏に渡来して繁殖し、秋に南方へ渡る鳥) -

メジロ メジロ科

メジロ メジロ科

メジロ メジロ科 平地から低い山の林に暮らし、公園や庭園、家の庭にもやってくる。

平地から低い山の林に暮らし、公園や庭園、家の庭にもやってくる。

オスとメスはほぼ同色。

頭から背中にかけて黄緑色で目のまわりの白いリングがよく目立つ。

1年中ペアで生活するものが多く、木々の間を軽快に動いては、クモやアブラムシなどを食べる。

花の蜜や花粉も大好物で、ツバキやサクラ、ウメなどの花に集まり蜜を吸い、花粉を食べる。

そのときメジロの顔や体にはたっぷりと花粉がつくために、受粉させる役割を果たしている。

繁殖期は4月から6月頃。

低い木の枝にコケや草の茎をクモの糸でくっつけたカップ状の巣をつくり1回におよそ3~5個の卵を産む。

大きさ|約12センチ

季節|1月~12月頃

留鳥(りゅうちょう:年間を通じて同じ場所に生息する鳥) -

キレンジャク レンジャク科

キレンジャク レンジャク科

キレンジャク レンジャク科 シベリア東北部の繁殖地から冬を越すために渡ってくる。

シベリア東北部の繁殖地から冬を越すために渡ってくる。

日本には10月頃、平地や山の林を目指して飛んでくる。

北日本に多く、北海道では市街地の公園や街路樹にも姿を見せる。

オスとメスはほぼ同色。

体は赤みがかった茶色で黒い尾の先に黄色い帯がある。

頭には冠のような羽根があり、興奮するとキリッと立ち上げる。

よく群れになって行動し、葉の落ちた広葉樹にとまり「チリチリチリ」と鈴の音のような声で鳴く。

好物は木の実で、ヤドリギ、イボタノキ、ナナカマドなど、いろいろな木の実を食べる。

空中で虫を捕まえて食べることもある。

年によって渡り(季節的によって生息地を移動すること)の数に変化があり、ほとんどやってこない年もある。

大きさ|約20センチ

季節|10月~5月頃

冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥) -

ヒレンジャク レンジャク科

ヒレンジャク レンジャク科

ヒレンジャク レンジャク科 10月頃、シベリアの繁殖地から冬を越すために日本に渡ってくる。

10月頃、シベリアの繁殖地から冬を越すために日本に渡ってくる。

低い山の林で暮らし、市街地の公園などでもよく見られる。

見た目はキレンジャクとそっくりで、頭には冠のような羽根があり、体の色も赤みがかった茶色をしている。

鳴き声も「チリチリチリ」とよく似ている。

見分けるポイントは、ヒレンジャクの体の方が少し小さいことと、黒い尾羽根の先に赤い帯があるところである。

いつも群れになって行動し、1本の木に集団でとまっている。

電線に並んでとまることも多く、飛ぶときは一斉に飛び立っていく。

木の実を好むが、空中で虫も捕まえて食べる。

5月下旬頃、夏を迎える前に北へと向かう。

大きさ|約18センチ

季節|10月~5月頃

冬鳥(ふゆどり:秋に渡来して冬を越し、春に去る渡り鳥)